畜産動物のことを知りましょう

動物と環境問題(1)

食事を変えることで世界も変わる

ALIVE News No.74 野上ふさ子

環境問題というと、直接さしあたって自分とは関係がない、だから後回しでもよいと考えられがちです。政治の世界でも、医療や福祉は切実な要求として課題に取り上げられますが、環境は大切だとわかっていても第一の課題ではなく、付け足し程度の扱いです。しかも、人間の経済活動が巨大化し複雑化すればするほど、対策も込み入ってきて、何か一つをすればいいという解決方法も見えないため、ますます先延ばしにされてしまいます。

けれども、そうやって対策を先延ばしにしていくと、問題は一層こじれて、その解決のために多大な労力と費用を要するようになりかねません。

いま私たちが環境問題の解決に向けてできることで、しかも誰でもができる簡単な方法があります。今回は、それを毎日の食事の観点から捉えてみたいと思います。

■家畜の「人口爆発」

現在、世界の人口は億単位で増加し、1999年には60億人になったと言われましたが、2006年にはもう65億人を越えたとのことです。このままでいくと2050年には91億人にもなると推定されています。日本では過去150年の間に人口は約5倍に増加しました。

世界規模で見ると人口爆発が問題とされ、増大する人口を養うだけの食糧が足りなくなると懸念されています。先進国の人口はさほど伸びていないとはいえ、経済的に豊かになればなるほど飼育動物の数が増えていくので、家畜の人口爆発が問題となります。飼育動物には、ペット、家畜、実験動物などがあり、特に家畜の飼育数の急増が、環境の悪化、資源の乱消費等と深く関わっており、さまざまな問題を引き起こしています。

■増大する食肉消費

|

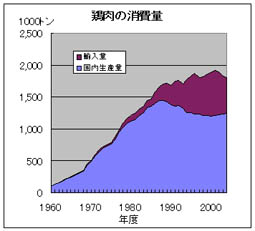

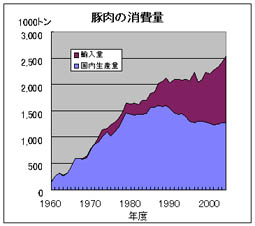

左のグラフは日本の食肉統計です。このわずか40年で牛、豚、鶏の食肉の消費量が10倍以上に増えてきたことが見て取れます。

牛は、日本でBSEが発生した2000年以降、消費が落ちてはいますが(その分豚の消費が拡大)、飼育頭数は乳牛と肉用あわせて約438万頭です。

|

|

鶏は、採卵鶏は約1億7千万羽、肉用ブロイラーが約1億5百万羽飼育されています。採卵鶏は約1年半、ブロイラーは50~60日で出荷されるので、日本では年間約7億羽を越える鶏が屠殺されていることになります。

|

|

平成19年度の農水省の統計を見ると、豚は国内で年間1626万頭が屠殺されています。しかも、豚肉の輸入量は国内生産量とほぼ同量ですので、日本人は年間約3000万頭もの豚を食べていることになります。 |

■家畜の増加と野生動物の絶滅

家畜の増大と反比例しているのが、野生動物の減少であり、生物種の絶滅です。昨年環境省が発表した日本での絶滅のおそれのある種のリスト(レッドリスト)を見ると、わずか10年足らずのうちに種の絶滅が加速化していることがわかります。爬虫類、両生類はその3分の1もが絶滅の危機にあります。国際自然保護連合の発表では、爬虫類は半数の種が絶滅に瀕しているのです。

家畜の増大と反比例しているのが、野生動物の減少であり、生物種の絶滅です。昨年環境省が発表した日本での絶滅のおそれのある種のリスト(レッドリスト)を見ると、わずか10年足らずのうちに種の絶滅が加速化していることがわかります。爬虫類、両生類はその3分の1もが絶滅の危機にあります。国際自然保護連合の発表では、爬虫類は半数の種が絶滅に瀕しているのです。

なぜこのように急速に野生動物の絶滅が進むかというと、最大の理由は生息地の破壊・消滅です。東南アジア、アフリカ、中南米などでは家畜を放牧するために森林を伐採し、輸出作物のプランテーションに変えています。家畜に食べさせる飼料を作るために、森が伐採され、そのために野生動物のすみかが奪われて、絶滅に追いやられることになります。

一般にはこの構図がなかなか見えることがありませんが、海外において地域の自然を破壊して得られた商業作物の最大の輸入国は、日本だということに気付く必要があります。

ゾウやトラ、ゴリラやオランウータンといった国際希少動物を絶滅に追いやっている原因の一部に、私たちの国日本も責任があるということができます。

■家畜に食べさせる餌

家畜を養うためには餌が必要です。日本では牛や豚、鶏に、大部分が穀物の餌(濃厚飼料)を与えます。そして、その飼料用穀物は大部分を輸入に頼っています。(左のグラフ参照)

家畜を養うためには餌が必要です。日本では牛や豚、鶏に、大部分が穀物の餌(濃厚飼料)を与えます。そして、その飼料用穀物は大部分を輸入に頼っています。(左のグラフ参照)

日本の食糧自給率は40パーセント(カロリーベース)にすぎません。唯一自給できている米の生産量は約900万トンです。一方、飼料用穀物は1600万トンも輸入しており、家畜の飼料穀物の自給率は10%しすぎません。

家畜の餌とされるトウモロコシやムギは人間の食料ともなる穀物です。いま世界では8億人もの人々が飢餓に苦しんでいるという時代に、なぜその穀物を直接人間が食べる方に回すことができないのでしょうか。

日本で飼育されている牛は、乳牛と肉牛合わせて約438万頭で、牛1頭あたりに必要な牧草地は約1ヘクタールです。ところが日本の牧草地は80万ヘクタールしかありません。水田面積170万ヘクタールを全部牧草地にしたとしても、半分の牛しか飼えません。

草が足りないから穀物を輸入しているわけではありません。本来は草しか食べない草食動物の牛に穀物を食べさせるのは、乳牛なら大量に脂肪分の多い乳汁を出させるためですし、肉牛なら脂ののった霜降り肉などにするためです。つまりはぜいたくのために、穀物資源を消費していることになります。

■畜産排泄物の問題

家畜用の飼料の大部分は海外から輸入されていますが、その餌は動物の体内を通過して糞尿となって日本で廃棄されます。自然の循環能力を超えた家畜の糞尿が日本の国土にあふれることになります。この過剰な糞尿は、悪臭や不衛生の要因で、生活環境を悪化させます。水道水源河川ではクリプトスポリジウム(原虫)汚染も問題となります。

糞尿を土壌に還元するリサイクルや有機農業をすればよいではないかという考えもありますが、それができる限度をはるかに超えているのが問題です。

家畜の糞尿を大量投棄した土壌では窒素過多となり、その硝酸性窒素を吸収した野菜を食べると、健康障害を起こします。家畜が死亡した例もありますし、人間にとっても野菜が発ガン性を持つことになってしまいます。その意味で、有機野菜といっても、家畜排泄物を大量に使用した場合には、土壌にもそこに生える野菜にも、それを食べる人間にとっても良いものではなくなってしまいます。

■食の安全と家畜福祉

日本では、年間、豚は約1650万頭、鶏は採卵鶏を含め年に7億羽を屠殺しています。これだけの数の家畜を飼育するためには広い面積が必要なはずです。しかし、日本中どこででも豚や鶏の姿を見かけることはほとんどありません。これらの動物たちは、集落から離れた人気のない場所に隔離されています。外部の人は立ち入り禁止です。家畜舎には窓もなく、日の光も射し込まず、風が吹き抜けることもありません。

日本では、年間、豚は約1650万頭、鶏は採卵鶏を含め年に7億羽を屠殺しています。これだけの数の家畜を飼育するためには広い面積が必要なはずです。しかし、日本中どこででも豚や鶏の姿を見かけることはほとんどありません。これらの動物たちは、集落から離れた人気のない場所に隔離されています。外部の人は立ち入り禁止です。家畜舎には窓もなく、日の光も射し込まず、風が吹き抜けることもありません。

動物は身動きもできないほど狭いスペースに閉じ込められ、外に出るのは死ぬときだけです。採卵鶏の1羽あたりの飼育スペースは雑誌の表紙(A4判)以下の広さです。牛は畳1枚程度の広さです。身体を動かすがゆえに「動物」と名づけられているのに、鳥は羽ばたくこともできず、豚は向きを変えることもできないでいます。運動をさせず、濃厚飼料を与えることで、少しでも早く少しでも多く、脂ののった肉をとるためです。

このような過密飼育は動物に大きなストレスを与えています。病気に対する抵抗力が衰えていくため、抗生物質などの医薬品が欠かせなくなり、食の安全性にも関わってきます。また、感染症が発生するとあっという間に広がり、鳥インフルエンザの例でわかるように全頭殺処分ということになります。

動物の飼育ストレスと病気には強い関連性があることがわかり、対策として、国際的に家畜福祉への取り組みが行われるようになってきました。ヨーロッパでは、動物性の食品を購入するときに、家畜福祉に配慮した製品を購入する消費者が急増しています。しかし、日本では一般の消費者はいまだに、牛や豚、鶏がどのようにして飼育されており、どのような経路で食品とされるのか、ほとんど知らされていない状態で

す。

問題は日本だけではありません。このような集約畜産は中国やアジア諸国にも広がっています。日本は食糧の70パーセントを海外から輸入しています。グローバル経済によってさまざまな動物性食品が日本中に押し寄せています。このことがいかに生物の多様性の喪失や地球環境の悪化につながっているかを知ったなら、私たちにできることを今すぐにでも始めなければ、と思います。

■私たちにできること

・肉や牛乳、卵などの動物性食品がどのようにして作られているか関心を持ちましょう。

・牛、豚、鶏などの家畜の飼育状況について注意を払いましょう。

・毎日の食卓で、動物性食品の摂取量を全体的に減らしましょう。

・製品のラベルを見て、家畜福祉に配慮し、環境保護や生物多様性にも配慮したことが記されているものを選びましょう。

・買い物に行く時は、店頭でそれらの商品のラベルをチェックしましょう。また、表示のない製品については、お店やメーカーにラベル表示をするよう求めましょう。

アニマルウェルフェアに配慮した放し飼いの養鶏場。ニワトリは、鶏舎の中と運動場を自由に出入りできる

|

![]() ALIVEの紹介

ALIVEの紹介 ![]() 野生動物

野生動物 ![]() ズー・チェック

ズー・チェック ![]() 家庭動物

家庭動物 ![]() 畜産動物

畜産動物

![]() 動物実験

動物実験

![]() 生命倫理

生命倫理

![]() ライフスタイル

ライフスタイル

![]() 動物保護法

動物保護法![]()

![]() 資料集

資料集 ![]() ビデオ

ビデオ ![]() 会報「ALIVE」

会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書

取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介

参考図書紹介 ![]() リンク

リンク ![]() お問い合わせ

お問い合わせ ![]() 資料請求

資料請求 日本では、年間、豚は約1650万頭、鶏は採卵鶏を含め年に7億羽を屠殺しています。これだけの数の家畜を飼育するためには広い面積が必要なはずです。しかし、日本中どこででも豚や鶏の姿を見かけることはほとんどありません。これらの動物たちは、集落から離れた人気のない場所に隔離されています。外部の人は立ち入り禁止です。家畜舎には窓もなく、日の光も射し込まず、風が吹き抜けることもありません。

日本では、年間、豚は約1650万頭、鶏は採卵鶏を含め年に7億羽を屠殺しています。これだけの数の家畜を飼育するためには広い面積が必要なはずです。しかし、日本中どこででも豚や鶏の姿を見かけることはほとんどありません。これらの動物たちは、集落から離れた人気のない場所に隔離されています。外部の人は立ち入り禁止です。家畜舎には窓もなく、日の光も射し込まず、風が吹き抜けることもありません。