このたび、ヒトと動物の関係学会第23回学術大会(2017年3月4日~5日、東京)にてポスター発表を行いました。(演題:動物実験に関する情報公開の現状調査(文部科学省所管機関)―動物実験の情報公開に求められるものとは?―)

学生さんや大学関係者、動物保護活動関係者などが訪れ、説明を聞いていただきました。

関係資料を以下に掲載します。

・抄録(PDF)

・ポスター(↓以下)

動物実験に関する情報公開の現状調査(文部科学省所管機関)

―動物実験の情報公開に求められるものとは?―

NPO法人 地球生物会議(ALIVE)

調査員 藤沢 顕卯

【背景及び目的】

現在日本では、動物実験の透明性確保の観点から、国の基準や指針をもとにした動物実験に関する情報公開が各機関ごとに行われている。国の基準や指針は強制力がないことに加え、公開すべき情報も特定していないため、情報公開の度合いや内容は各機関で様々である。

今回、私たちは、文部科学省所管の機関を対象として、各機関のホームページでの情報公開の割合と内容を調査し、動物実験の情報公開についての現状と課題について分析を行った。

【時期と方法及び対象機関】

調査は、2013年7月から8月にかけて、インターネット検索により、各機関のホームページを1つずつ見て確認した結果を集計した。

対象機関は、文部科学省の動物実験を実施している機関のリスト(426機関)をベースにして、381機関を選定し、このうち

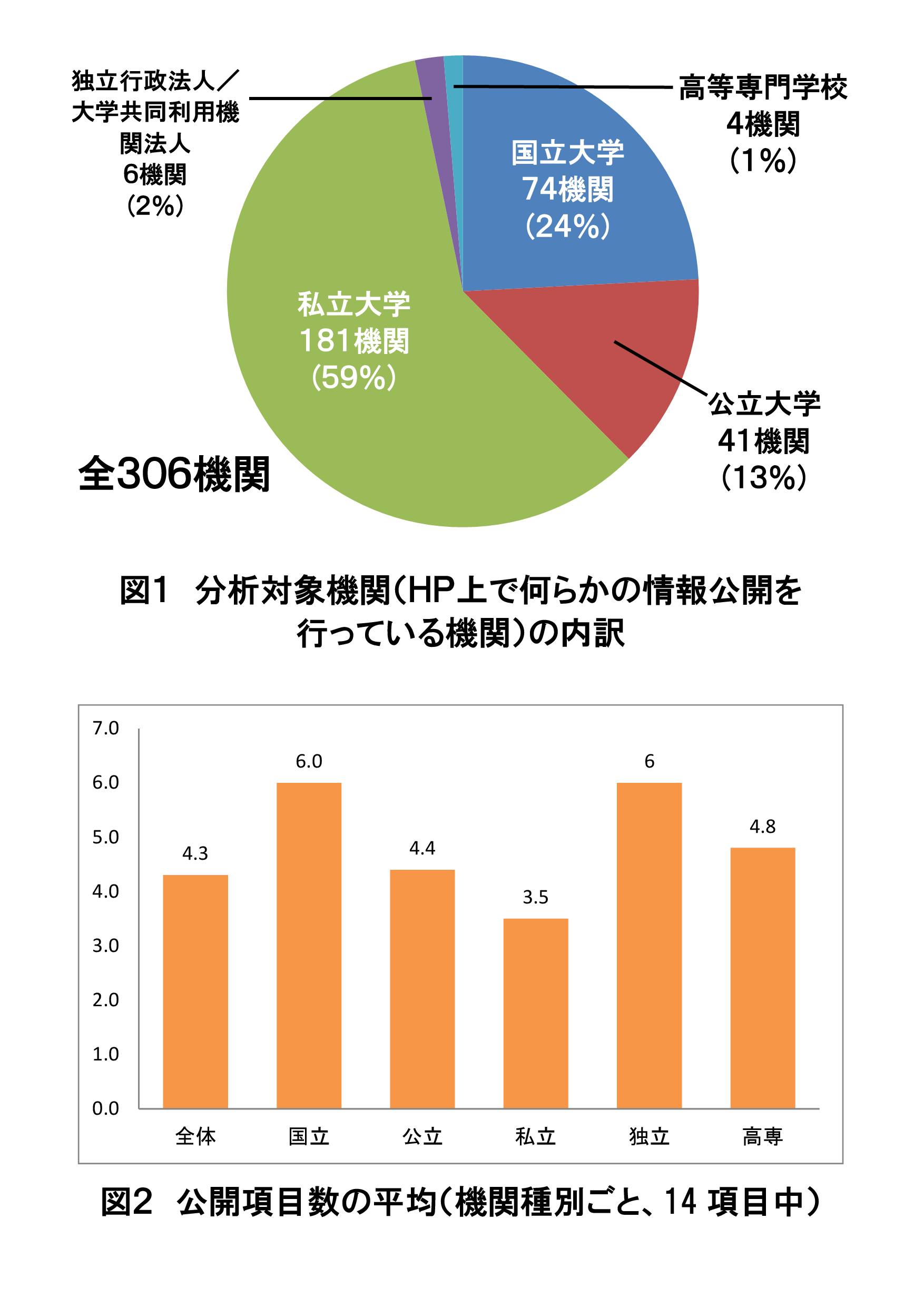

何らかの情報公開を行っていることが確認された306機関(国立大学74機関、公立大学41機関、私立大学181機関、独立行政法人/大学共同利用機関法人6機関、高等専門学校4機関)を分析対象とした。

【結果】

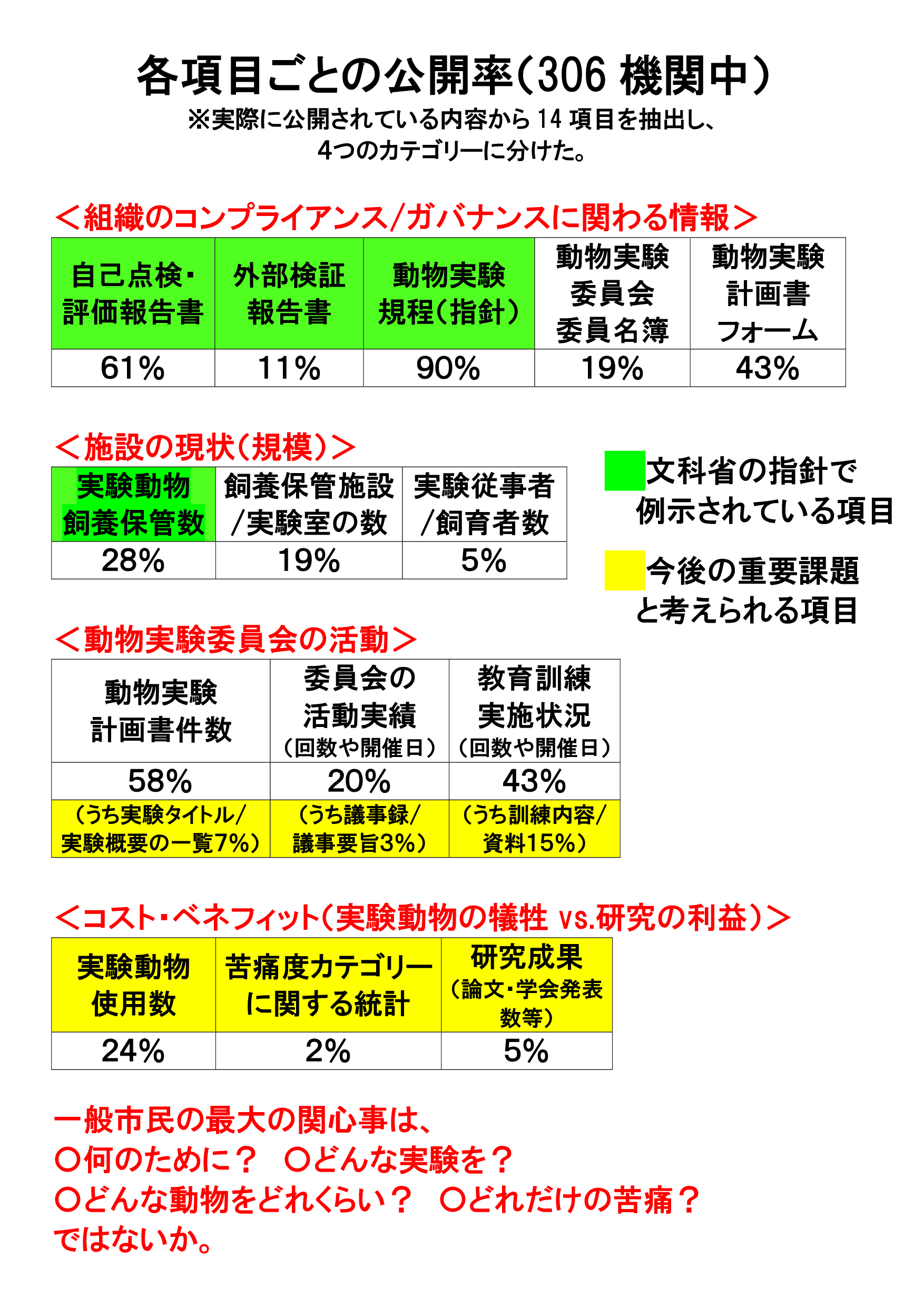

表とグラフ参照

【考察】

倫理的な側面や、想定される一般市民の関心事項との関係で考えた場合、

・実験のタイトルまたは概要の一覧

・動物実験委員会の議事録または議事要旨

・研究成果(論文名や学会発表タイトルなど)

・苦痛度カテゴリーの統計

などの公開(いずれも公開率は1割未満と低い)が今後の重要な課題になるのではないかと考える。

さらに、年報などの紙媒体のみで情報公開している機関、特定の部局のみしか情報公開していない機関、公開情報の年度が1年以上古い機関なども多く見られたため、改善の必要があると考える。

【最後に】

動物実験の情報公開は、市民が動物実験の現状を把握・監視し、必要なルール作りなどを議論するために不可欠である。研究機関の更なる努力はもちろん、私たち市民がこれらの情報を真剣に受け止めて、議論をすることが必要である。

※ここでの公開率(%)は情報公開を(HP上で)行っている機関のみを分母としていることに注意して読んでください。情報公開を(HP上で)行っていない機関(動物実験を行っているすべての機関)を含めるとパーセンテージはこれより下がります。

![]() ALIVEの紹介

ALIVEの紹介 ![]() 野生動物

野生動物 ![]() ズー・チェック

ズー・チェック ![]() 家庭動物

家庭動物 ![]() 畜産動物

畜産動物

![]() 動物実験

動物実験

![]() 生命倫理

生命倫理

![]() ライフスタイル

ライフスタイル

![]() 動物保護法

動物保護法![]()

![]() 資料集

資料集 ![]() ビデオ

ビデオ ![]() 会報「ALIVE」

会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書

取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介

参考図書紹介 ![]() リンク

リンク ![]() お問い合わせ

お問い合わせ ![]() 資料請求

資料請求