ALIVE

No121 2018春号 本の紹介 ALIVE

No121 2018春号 本の紹介

ペットの判例ガイドブック

事件・事故、取引等のトラブルから刑事事件まで

渋谷寛 杉村亜紀子 著

民事法研究会 刊 定価:2,300円(税別)

「ペットが人を咬んでしまった」、「動物病院で医療過誤が起きた」、「動物へのエサやりで訴えられた」など、誰しもがこのようなトラブルを耳にしたことがないでしょうか。人間社会とペットの関係が密接になればなるほど、ペットを原因としたトラブルは増えていきます。

本書では、ペットの医療過誤をはじめ、咬みつき事故、マンションや賃貸での飼育トラブル、ペットホテルやペットショップにおける賠償責任など、実際に起きたペット・動物における裁判例が実に70以上も紹介されています。

著者による要点整理や解説が付いており、また動物をめぐる法律の位置づけや、海外における動物保護法や保護施設についても取り上げられているため、法律に関する専門知識がなくてもスラスラと読み進めることができます。

万が一に備えて、ペットの飼い主はもちろん、動物病院関係やペットサービス業の方にとっても、ぜひとも本棚に置いておきたい一冊でしょう。

(大林駿斗) |

ALIVE

No120 2017秋号 本の紹介 ALIVE

No120 2017秋号 本の紹介

マンガで学ぶ動物倫理

― わたしたちは動物とどうつきあえばよいのか

伊勢田哲治 著 なつたか マンガ

株式会社 科学同人 刊 定価:1,100円(税別)

私たち人間は様々な形で動物を関わっており、ペット動物や畜産動物、実験動物や野生動物など、その関係は多岐にわたりますが、私たちはそれらの動物に対して、どのような関係を築けばいいのでしょうか。

この本の中で、動物倫理とは、「人間は動物に対してどのように接するべきか、ということを考えるもの」だと書かれています。倫理と聞くと難しいイメージがありますが、この本は、主人公の高校生が身の回りで起きている様々な動物問題に目を向けていきながら動物との関係を考えていくストーリーとなっており、主にマンガとして書かれているためサクサクと読み進めることができます。ペットの殺処分問題や化粧品の動物実験について、工場畜産や外来種についての問題などもマンガでわかりやすく表現されており、また物語の中では色々な立場の人の意見なども登場するため、それぞれの問題を取り巻く背景や意見の対立なども知ることができます。動物福祉や動物の権利といった言葉も登場しますが、難しい用語や歴史などについては文章で丁寧に解説をしているため、予備知識がなくても読むことができます。また、過激な描写などもないため、中学生や高校生などにも読みやすい内容となっており、動物問題や動物との関係を考えていくための入門書としても最適です。

このマンガの主人公は、物語の最後で動物との関係についてある"結論"を導き出します。ぜひこの本を読んで動物との関係について向き合い、自分なりの" 答え "を考えてみてください。

(大林駿斗) |

ALIVE

No119 2017春号 本の紹介 ALIVE

No119 2017春号 本の紹介

日本と世界のアニマルウェルフェア畜産<上巻>

人も動物も満たされて生きる

~アニマルウェルフェアフードの時代~

松木洋一 編著

養賢堂 刊 定価:1,800円(税別)

欧米では工場的畜産を省み、アニマルウェルフェア畜産(AW畜産)への転換が急速に進んでいる。一方で、日本はいまだそこから脱却できずにいる畜産後進国である。そんな中でも、先進的なAW畜産を実践している農場はある。本書の言葉を引用すると、『単なる生産段階での飼育技術システムの改革だけではなく、飼育者が自身のライフスタイルをまさに「人間と家畜とが相互依存するウェルフェア共生システム」の中で充実させている人たち』による農場である。

本書では11事例のAW畜産実践農場が紹介されているが、いずれの事例の農業者も、家畜はもちろん、人、作物や大地、微生物であっても「満たされて生きる」ことが良いと、真摯に畜産と向き合っている姿勢には感銘を受ける。

AW畜産を考えるとき、ついつい畜産先進国の前向きな実情を羨み、日本のそれを嘆きがちだ。しかし、日本の先進的な事例を知ってみると、欧米になんの遜色もないことがわかる。まだまだ少数派ではあるが、こういった事例が増えていくような後押しができる流れの構築が課題なのだろう。

(西村知子) |

ALIVE

No118 2016秋号 本の紹介 ALIVE

No118 2016秋号 本の紹介

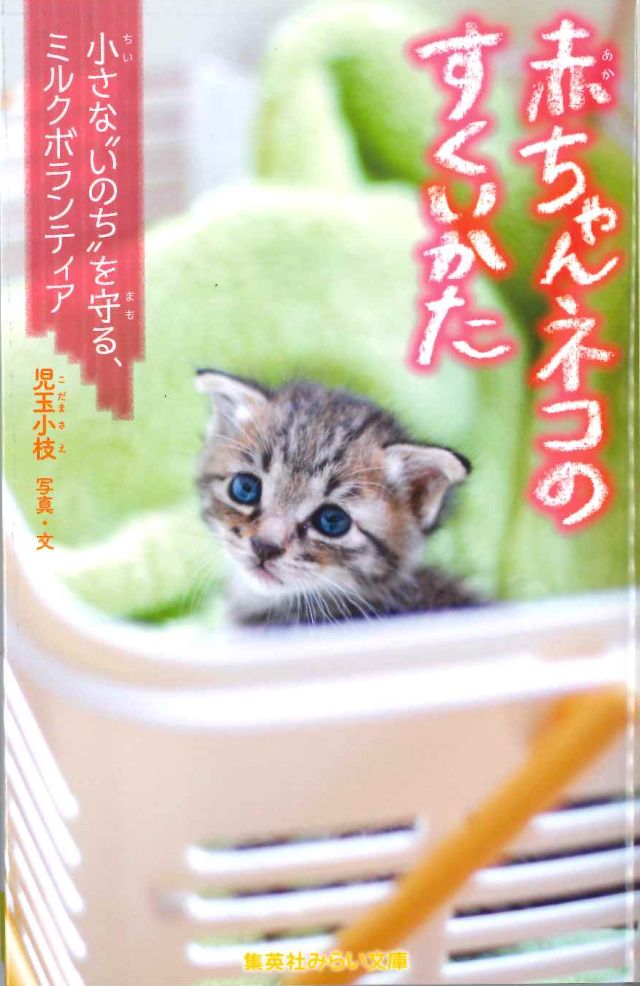

赤ちゃんネコの救い方

小さな"いのち"を守る、ミルクボランティア

児玉小枝 写真・文

株式会社集英社 刊 定価 640円(税別)

母猫に代わって子猫(乳飲み子)にミルクをあげたりし、離乳までの世話をする「ミルクボランティア」。ミルクボランティアの活動により救われる命の物語が、フォトジャーナリストである児玉小枝さんによる優しい写真とともに綴られていきます。

本書の舞台は、全国に先駆けて民間のミルクボランティアの取り組みを始めた熊本市動物愛護センター。この取り組みが始まるきっかけとなったのは、ひとりの女性でした。「かわいそうだから」と目を背けてきた女性が1匹の猫と出会い、「どうしても助けたい」と踏み出した一歩。その想いと行動が、一人、また一人へとつながり、やがてはセンターとの信頼関係の構築へもつながり、命を救う輪が広がっていきます。

一方で、心身ともに疲れるボランティア、命を救う活動の中で死に直面するジレンマ、目の前には日々運び込まれる小さな命―。様々な困難にぶつかりながらも、ミルクボランティア制度が誕生するまでのヒストリーが描かれています。

また、依然として殺処分数の大部分を占めるのが猫、特に子猫の殺処分率が高い現状において取り組みの重要性が叫ばれている「地域猫」や「不妊去勢」といったキーワードにも、子どもでも分かりやすいように触れられています。

全部をできる必要はなく、「これはできないけど、あれはできる」、そうやって考えた一人ひとりの「できること」がそれぞれの形としてつながっていくのだ、というメッセージ。本書は児童文庫ではありますが、大人の方が気づきをもらえるメッセージかもしれません。試行錯誤の中で思い切って「挑戦してみること」と「慎重になるべきこと」の選別や決断の難しさに悩むセンター職員の気持ちなどは、私たち大人の方が共感できそうです。

子どもも大人も、何か「感じるもの」「思い出すもの」がある、そんな一冊です。

(西村知子) |

ALIVE

No117 2016春号 本の紹介 ALIVE

No117 2016春号 本の紹介

動物と戦争

真の非暴力へ、《軍事ー動物産業》複合体に立ち向かう

[編]アントニー・J・ノチェッラⅡ世、コリン・ソルター、

ジュディー・K・C・ベントリー

[訳]井上 太一

株式会社 新評論 刊 定価 2,800円(税別)

戦争は無差別に人間を傷つけ、多くの命を奪う。人間の暴力性の象徴ともいえる戦争、その恐怖と苦しみに襲われたのは人間だけではない。人間の争いの裏で動物たちもまた、苦痛と犠牲を強いられ、悲鳴を上げていたのだ。

本書では、あらゆる視点から戦争における動物利用を巡る悲痛な歴史が記されている。兵器として利用するために戦場に駆り出された動物、化学兵器の開発のために苦痛を強いられた実験動物、棲家を奪われた野生動物、そして戦争の巻き添えとなって殺されたペットや見捨てられた家畜など、その非情なまでの搾取と犠牲には思わず目を背けたくなる。

一方的に戦争に巻き込まれ、犠牲となった動物たちの存在を知ることで改めて、私たちは人間本意ではない「真の平和」というものを考えられるのかもしれない。

戦争は過去の話ではない。今もなお世界のどこかで勃発している。戦争は人間自身さえも滅ぼしかねない恐ろしいものだ。戦争について、そして平和について考える上で、本書は専門性の高い貴重な本となるだろう。

(西村知子) |

ALIVE

No116 2015秋号 本の紹介 ALIVE

No116 2015秋号 本の紹介

ありがとう実験動物たち

笠井憲雪 監修 太田京子 著

岩崎書店 刊 定価 1,300円(税別)

本書のモデルとなった末田さんは動物実験施設で働く現役の技術職員で、厳しい実験動物の世界で動物福祉の実践に努める稀有な人です。

動物実験について口先で批判したり擁護したりすることは簡単なことですが、現実に存在し続け、日々膨大な数が使用されている実験動物をどう取り扱うか、そのことを実験動物の現場に身を置きながら日々考え、実践されている人です。

実験動物は私たちの生活に深く関わりがある存在であり、動物実験に賛成の人も反対の人も彼らのことを知る必要があります。

本書は動物実験関係者への取材をもとに、彼らの視点から書かれた内容ですので、当然動物実験を肯定する前提で書かれていますし、一方的な見方や言い分と思える部分もあります。しかし、普段意識しない実験動物たちのことを身近に感じるために貴重な本です。

実験動物のことを普段意識しない多くの人たち、及び普段あまり動物福祉について意識せずに動物実験に携わっている関係者の方々にも読んでほしい一冊です。

(藤沢顕卯) |

ALIVE

No115 2015夏号 本の紹介 ALIVE

No115 2015夏号 本の紹介

保育者と教師のための動物介在教育入門

谷田 創 木場有紀 著

岩波書店 刊 定価2,700円(税別)

『動物介在教育』と聞くと、動物と子どもが楽しそうにふれあい、きっとやさしい心が育まれているのだろう、といったイメージがあるのではないでしょうか。しかし本著は、現在幼稚園や小学校で実施されている動物介在教育の現状や問題点を指摘し、警鐘をならしています。

著者たちは、実際に動物が飼育されている幼稚園に赴き、またアンケートなどを行って、飼育動物の種類、動物の死亡率、死亡の原因、教育者の対応など、様々なデータを収集し、動物介在教育の現状を明らかにしています。そして、教育者が飼育に関する知識がなく動物を死なせてしまった事例や、動物に関する誤った知識を与えてしまった事例など、数々の問題点を指摘するとともに、具体的な改善案にも言及しています。

一般的に、「動物とのふれあい」は教育につながる、そう安易に信じられている節があります。しかし、本著で書かれてあるように、動物は「魔法の杖」ではありません。動物から学べることは多くとも、本当にその現場に動物が必要なのでしょうか。またその前提として、教育者の知識や指導は十分なのでしょうか?

教育や動物に携わっている方は必読の一冊です。

(大林駿斗) |

ALIVE

No114 2015春号 本の紹介 ALIVE

No114 2015春号 本の紹介

(株)貧困大国アメリカ

堤 未果 著

岩波新書 刊 定価760円(税別)

大資本化するアメリカの農業。一部の大企業グループが市場を支配し、昔ながらの農家のほとんどは大企業の指示するマニュアルに従うだけの契約農家に置き換わっていく。そこでは牧歌的な風景は失われ、動物の大量過密飼育、抗生物質や成長促進剤の大量投与、非人道的な飼育が日常となる。自然や動物との共生は失われ、人間自身も借金まみれで大企業の奴隷と化していく。大企業は政権の中枢に入り、学会や科学雑誌を操り、マスコミも買収し、寡占化を押し進めていく。貧富の差は加速度的に広がり、人間味のある豊かな生活や健康が失われていく。そんな嘘のような本当の話がアメリカの現実になっていることを著者は様々なデータと証言で暴き出していく。外国の話とたかをくくっている場合ではない。アメリカの後追いをする日本の近未来を反映しているかもしれないのだ。

グローバリゼーションの流れの中で、国境を越えて拡大し続ける1%の富裕層に対し、失われた多様性と人間らしい暮らしを取り戻すために、99%の庶民も国境を越えて連帯する必要があると著者は説く。優れたジャーナリズム精神と良心に裏付けられた好著。

(藤沢顕卯) |

ALIVE

No113 2015冬号 本の紹介 ALIVE

No113 2015冬号 本の紹介

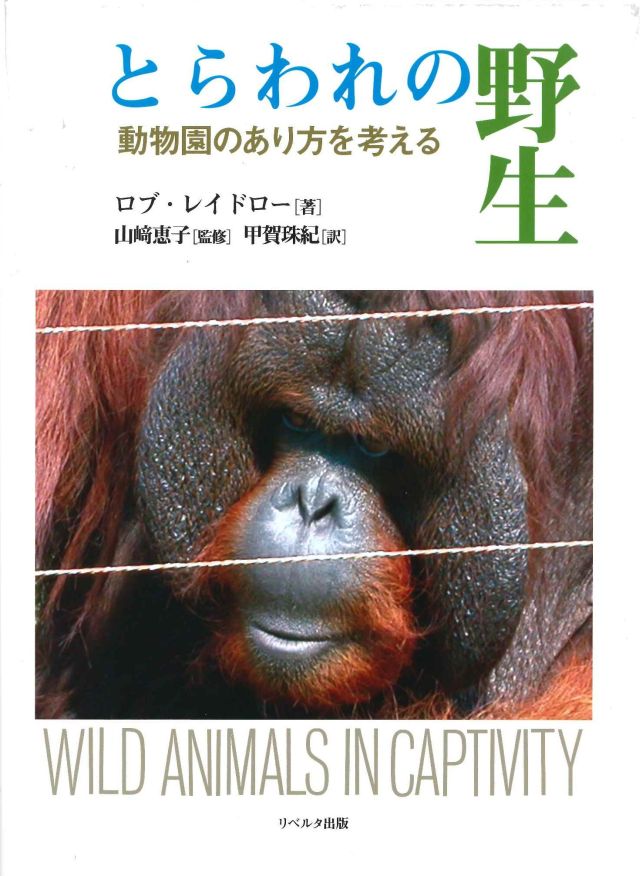

とらわれの野生 動物園のあり方を考える

ロブ・レイドロー 著 山﨑恵子 監修 甲賀珠紀 訳

リベルタ出版 刊 定価2,400円(税別)

あなたは動物園にどのような意見を持っていますか?ただ感情的に「動物園はダメだ!」と主張しているだけでは、環境の改善は進みません。本書の著者レイドロー氏は、世界各地の動物園・水族館を巡ってその実態を調査し、幾多のデータをもとに動物園に対して改革を呼びかけています。

海外の動物園も様々な問題を抱えています。本書では、『ロードサイドズー』と呼ばれる道路ぎわにある粗末な動物飼育舎など、様々な事例が挙げられています。また、そのような劣悪な環境にいた動物たちを保護している『サンクチュアリ』の存在、最先端の動物園の展示方法、動物園でチェックすべきポイントについても記されています。

このように、生物学者である著者の豊富な知識と経験のフィルターを通し、野生動物を「とらわれの身」にしてしまっている世界各地の動物園・水族館の現状や問題だけではなく、展示動物の福祉、動物園に対する監視の目を持つことの重要性も知ることができます。本書で著者の信念や活動に触れれば、動物園とそこにいる動物たちへの見方が変わり、さらには動物への共感の気持ちに気付き、それは動物福祉向上への活動にもつながるでしょう。多くの方にお勧めいただき、著者のメッセージを届けてほしい、必読の一冊です。

(西村知子) |

ALIVE

No112 2014.秋号 本の紹介 ALIVE

No112 2014.秋号 本の紹介

動物たちの心の科学

マーク・ベコフ 著 高橋 洋 訳

青土社 刊 定価2,400円(税別)

動物にも人間と同じように喜びや悲しみを感じる"心"があるということを科学的に認めるのは難しいとされています。しかし、この本では、動物にも「感情」が存在しているということを、数々の事例や検証を踏まえながら主張していきます。

「動物は苦痛を感じない」、「擬人化のしすぎだ」という研究者からの批判に対しても著者は、「もし動物に感情があると仮定しても誰にも危害はない。少しでも疑いがあるのなら動物に有利に解釈すべきである」と、あくまで動物の福祉を優先すべきという立場を貫いています。

公正に遊ぶコヨーテ、仲間の死骸を埋めようとするキツネ、傷ついた子ゾウに寄り添う親ゾウ、他にも畜産現場や実験動物への配慮についてなど、様々なエピソードを交えながら、動物にも人間と同じように「感じる心がある」いうことを著者は証明していきます。

少し専門的な用語が使われる場面もありますが、この本を読めばきっと動物の感情や情動に対する理解を深めることができ、動物に配慮することがいかに大切なのかを感じることができます。

動物の"心"に触れてみたいと思っている方におすすめの1冊です。

(大林駿斗) |

ALIVE

No111 2014.夏号 本の紹介 ALIVE

No111 2014.夏号 本の紹介

しあわせな動物園

井上夕香 著 葉 祥明 絵

株式会社 国土社 刊 定価1,300円(税別)

「しあわせな動物園」というタイトルと葉先生のやわらなか表紙絵だけを見ると、色んな動物が登場する、楽しくてほっこりする物語だと思ってこの本を手にとることでしょう。確かにこの物語には素敵な名前のついた動物たちが登場するのですが、どこか「しあわせ」ではなさそうな動物たち―。

本書では、動物園が多くの問題を抱えており、飼育されている動物たちは心を病んで、苦しんでいるという事実が明かにされていきます。動物たちの苦悩を知るのは辛いことではありますが、井上先生のやさしい文章に助けられます。一方で、個性豊かで愛くるしい動物たちのキャラクターと何かを訴えかけるような葉先生のイラストにより動物たちにぐっと感情移入でき、彼らの言葉や気持ちの一つ一つが深く心に突き刺さってきます。このバランスが絶妙で、大人も子どもも心揺さぶられる物語になっています。

「自分の命をもかえりみず、動物たちに愛をささげた、野上ふさ子さんに、この本をささげます。」と始まる本書は、動物園で飼育されていたアフリカゾウのピコの虐待事件、この実話から生まれた物語です。動物の幸せとは、人の幸せとは―。児童書ではありますが大人にも是非読んで欲しい、大切なことに気付かされる一冊です。

(西村知子) |

ALIVE

No110 2014.春号 本の紹介 ALIVE

No110 2014.春号 本の紹介

畜産の研究 2014年1月特集号

「東日本大震災下の動物たちと人間の記録

―コンパニオン・アニマル編―」

株式会社養賢堂 刊 定価3,429円(税別)

2011年3月11日から3年の月日が経ち過ぎましたが、今なお震災の傷跡は癒えることがありません。本書は被災3県に加えて、東京都・環境省等が、今までにないような混乱の中でどのように動物救護を行ったのかを詳細に記録したものです。

日本は地震大国と呼ばれ、いつ大きな地震が起きてもおかしくない状況です。また、地震だけではなく、台風・大雨・大雪等の自然災害に見舞われる可能性とも常に隣り合わせです。自然災害の前で人ができることは限られています。同じ命である動物たちを救うために、私たちは何をしなければならず、何ができるのでしょうか。今一度、東日本大震災での出来事を辿ることで、その答えが見えてくるかもしれません。今後の災害対策を考えるにあたり、読んでおくべき一冊です。

(小澤利子) |

ALIVE

No109 2014.冬号 本の紹介 ALIVE

No109 2014.冬号 本の紹介

日本の動物観

石田おさむ・濱野佐代子・花園誠・瀬戸口明久 著

東京大学出版会 刊 定価4,200円(税別)

動物観とは、自然観や人生観と同じように、動物をどのようにとらえているかという概念のことです。この本では、私たちが暮らしている日本での動物との関わりを、ペット、畜産、野生、動物園の4つの分野をそれぞれの筆者が日本人の動物観を様々な角度から明らかにしようとしています。

「ともかく生かして可能性を探るのが日本人的感覚」と述べられており、生命を尊重する精神は日本にとって誇るべきことかもしれませんが、半面に「動物への科学的理解に関心がない」や「接触を介して家族を超えた存在となってしまう」など、やはりどこか動物に対して一方的である日本人の感覚が見えてきました。

動物の福祉への関心も近年では高まってきているとのことでしたが、やはりまだ動物との関係はどこかあやふやなように思えます。自分の動物に対する考えを深めてみたい方は、ぜひ一読されることをおすすめします。

(大林駿斗) |

ALIVE

No108 2013.秋号 本の紹介 ALIVE

No108 2013.秋号 本の紹介

法と動物―ひとつの法学講義

青木人志 著 著

明石書店 刊 2,300円(税別)

昨年改正された動物愛護法が施行されてから早1ヶ月、そもそも法律って何だっけ?そんな疑問を抱いたらぜひこの本を読んで下さい。動物と法律をまとめた専門書でもあり、サブタイトルにあるように、法学の入門書でもあるこの本は、今から9年前、2004年に発行された少し古いものですが、押さえておくべき一冊であると思います。これまで日本の裁判上にどのような動物が登場し、どのように扱われてきたのか、日本の司法は動物を どのようにとらえてきたのか、そしてそれは西欧とどのように違うのかを比較していきます。そうした検討の上でこれからの日本の動物法はどうあるべきなのかを、わかりやすい解説、読みやすい平文で著者と共に探っていきます。いわば、日本の動物法のむかし、いま、これからを探検する本です。

改正動物愛護管理法が動き始めた秋の夜長に、ぴったりな一冊です。みなさんも「法の密林に動物を探す小旅行」にでてみてください。

(小澤利子) |

ALIVE

No107 2013.夏号 本の紹介 ALIVE

No107 2013.夏号 本の紹介

医薬品クライシス-78兆円市場の激震

佐藤健太郎 著

新潮社 刊 735円(税別)

元製薬会社の研究者が書いた本。一般にあまり知られることのない創薬の現場や製薬業界の動向が、豊富な具体例をもとにスリリングな筆致で描き出されている。新薬を創れる国は10か国に満たず、本当に新しい薬は世界中で年間15~20製品しか生まれていないという事実。入社から数十年間毎日実験を繰り返し、新薬を一つも生み出すことなく研究の現場を去る者がほとんどという現実。百億円単位の費用と10年以上の歳月をかけて医薬として認可されるのはわずか数%に過ぎないという現実。当初狭心症の薬として開発されていたバイアグラのように臨床試験中に全く別の作用が発見され、途中で用途が切り替えられて開発される薬。2週間の差でライバル会社に同じ化合物を発表され、2年の努力が水の泡になったエピソード等々。「極めてギャンブル性の高い世界」という表現が納得のいく、目から鱗な話が満載されている。背後に存在する無数の実験動物たちの犠牲について考えさせられる1冊。

(藤沢顕卯) |

ALIVE

No106 2013.春号 本の紹介 ALIVE

No106 2013.春号 本の紹介

スイッチ・オンの生き方

村上和雄 著

到知出版社 刊 1200円(税別)

題名と装丁だけを見るとビジネスマンのヤル気喚起本?とも思われそうですが、著者は世界的な遺伝子工学者。私たちの体を構成する膨大な数の細胞や遺伝子のお話から、この本は始まります。子供でも読めるように、大きな文字、そして1ページにはわずか数行の文。しかし、一時世の中で話題になった「遺伝子が全て」ともとれるような無機質なお話ではありません。途中から登場する「サムシング・グレート」。これは村上先生の造語で、人智を超えたものの存在のことです。長年遺伝子を研究するうちに、村上先生は科学だけで証明できない偉大な何かの存在を実感するようになります。題名にあるスイッチオン=遺伝子をオンにするのは、感動、笑い、ギブ&ギブ、他の命を尊重する生き方等だそう。それは、サムシング・グレート(大自然の見えざる力)の望みであり、調和へとつながる道。私たち生き物皆が内包する大きな宇宙への賛歌と、「今ここに在ること」の驚きに、謙虚に優しい気持ちになれる一冊です。

(なかのまきこ) |

ALIVE

No105 2012.冬号 本の紹介 ALIVE

No105 2012.冬号 本の紹介

動物たちの3.11

阿部智子 著

エンターブレイン 刊 1300円(税別)

東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県石巻市。ここで30年以上もの間、地道で堅実な動物愛護活動を続けてきたアニマルクラブの代表・阿部智子さん。長年を共にした愛犬や仲間を津波で失いながらも、67頭の犬猫たちを抱えて、さらに「せっかく生き延びた命を幸せに導きたい」とはぐれた動物たちのために奔走する著者自身の命の記録ともいえる書です。

胸まで泥水に浸かりながら、動物たちを救うために突き進む智子さんの強さは、透き通った慈愛と使命感に裏打ちされたものだと思います。彼女はまた、こうも語っています。「アニマルクラブは、助けたいあなたをサポートするボランティアなのです」。『かわいそうだから何とかしてほしい』と言うのではなく、嘆き悲しむのではなく、『自分に今何ができるか』を模索して行動に移すことの大切さを、智子さんは伝えています。それは、様々な市民活動の原点とも言えるのではないでしょうか。地元新聞で記者等をされていた智子さんの文体は非常に明瞭で臨場感があるだけでなく、悲壮感を越えて、生命の明るさや逞しさまで感じ取ることができます。震災から間もなく二年が経とうとしていますが、今だからこそ冷静に読んでいただきたい一冊です。

(なかのまきこ) |

ALIVE

No104 2012.秋号 本の紹介 ALIVE

No104 2012.秋号 本の紹介

暴走するバイオテクノロジー

天笠啓祐 著

(株)金曜日 刊 1500円(税別)

著者は前書きで、A.ハクスレーの『すばらしき新世界』が描き出す未来社会について述べています。私も若い頃、この本を読み、大地が揺らぐような恐ろしさを感じたことがあります。

このSF小説では、人類は遺伝子レベルで生命を操作する技術を手に入れ、思うがままの性質を持つ(あるいは持たない)種族を大量生産できるようになり、一部の自然交配で生まれる支配階級を除いて、労働者階級はすべて遺伝子操作と人工繁殖によって生み出されます。どれほど過酷な労役であっても幸福感を与えられ、役に立たなくなれば「安楽死」に自ら赴くのです。人は何者かによって意図的に操作されて誕生し、しかも自分が何者であるかを知るすべもなく、死ぬことが幸せだと思い込まされて自ら殺されにいく、そんな未来世界を不気味に描きだしているのです。

ぞっとする世界ですが、実は、今、人間が動物に対して行っていることはまさに、その方向に突き進んでいるのです。身動きのできないスペースに飼われてもストレスのない豚を作る、処理の手間を省くために羽も足もないブロイラーを作る、といった研究がそれです。

特に医科学研究における実験動物では、それが「医療の開発」「難病の研究」といった大義名分を看板にしているために、誰もが深く考えもせず容認しています。財政難だと言って福祉予算は削減されていきますが、医科学研究予算は年々増大する一方です。なぜ、畜産や医科学研究の生命操作に、社会的な監視制度がないのか、嘆かわしい限りです。

本書は、主に農業や漁業などの分野で行われているさまざま遺伝子工学について、わかりやすい事例をあげて紹介しながら、その研究開発が危険な方向に向かっていることを警告しています。近未来に「恐ろしい新世界」が来ないように、私たちは生命科学の暴走に目を光らせていかなければなりません。

(野上ふさ子) |

ALIVE

No103 2012.夏号 本の紹介 ALIVE

No103 2012.夏号 本の紹介

ある小さなスズメの記録~人を慰め、愛し、叱った、誇り高きクラレンスの生涯

クレア・キップス 著 梨木香歩 訳

文藝春秋 1,500円(税別)

朝、楽しそうなスズメのさえずりで目をさましたことはないでしょうか。さわやかに晴れわたる朝には、その声は全身全霊で生きることの喜びを歌っているように聞こえ、聞いているだけで幸せな気持ちになります。スズメについてもっと知りたくなりますね。

ある日、著者は生まれたばかりの瀕死の子スズメを拾います。通常ならとても助かりそうもない子スズメを懸命に介抱しますが、足と翼に障害があり、野生に返すことはできませんでした。著者はスズメを「ぼうや」と呼び、スズメは著者を母親、庇護者として全幅の信頼を寄せて育ちます。

スズメは、子供の頃はとても好奇心が強く、ピアノに合わせて歌ったり、いろいろな芸をして自ら楽しみます。その小さな芸は、第二次大戦の戦時下で疲れた人々の心を癒やすものとなりました。大人になると恥ずかしがって芸をしなくなりますが、美しく立派になり、著者に求愛を始めます。

やがて年老いて体が不自由になるのですが、決してめげることなく、いろいろ工夫をして、環境に順応していこうとします。どんな境遇にあっても生きることを全身で喜び、生を楽しむ能力は衰えることなく、12年間の歳月を著者と深い愛情に結ばれて過ごし、天寿を全うします。体重わずか数十グラムのスズメであっても、個性や才能があり、喜びの感情や信頼の心があり、本質的に人間とさして変わりがないこと、そして人間と小鳥の間にこれほど深い心の交流ができることに深く感動します。

(野上ふさ子) |

ALIVE 本の紹介 ALIVE 本の紹介

医学と仮説-原因と結果の科学を考える

津田敏秀 著

岩波書店 1200円(税別)

医学研究は人間の病気を治すために行われているはずですが、現実には動物を使った実験が大部分で、それは本当の人間の治療に役立っていないばかりか、弊害をも引き起こしているということが、本書で紹介されています。 ピロリ菌が胃潰瘍や胃がんの原因の一つであることはすでに臨床のデータで得られていたにもかかわらず、日本の医学者たちは「動物実験もしてない状況証拠」だけとして、20年以上も治療としてのピロリ菌の除去を退けてきたというのです。

著者は、症状の観察とデータ収集によって原因を解明しようとする疫学の研究者です。疫学の観点からすると、森永砒素ミルク事件や水俣病事件でも、実際多数の患者が出ているのだからまずは疑わしいところから対策を採るべきなのに、どこかに特定の原因物質があることを証明できない限りは対策を採らないという医学界の方針が、大量の犠牲者を生み出したといいます。

動物実験に依存しすぎる医科学研究が、日本の医学や実際の治療の遅れを引き起こしているという主張には大いにうなずけるものがあります。

(野上ふさ子) |

ALIVE 本の紹介 ALIVE 本の紹介

傷は絶対消毒するな-生態系としての皮膚の科学

夏井睦 著

光文社新書 840円(税別)

傷には消毒とガーゼをあてるというのがこれまでの医療の「常識」でした。しかし、夏井先生は、これに疑いを持ち、傷口は消毒せず乾燥させないようにラップなどで被っておくと、痛みがないばかりか、急速に治り、しかも傷跡も残らないことを、実際の治療で明らかにしていきます。傷口から出る湿潤液には細胞を再生させる成分があるのに、標準治療法では、それを消毒で殺し乾燥させてさらに悪化させている、とのことです。

なぜ傷には消毒という治療法が広がったのか、それはパスツールによる病原性細菌の発見によって、細菌すなわち病原菌、すなわち退治という治療法が採用されるようになり、過去100年以上も検証されないまま漫然と行われてきたからだそうです。しかし、その後、生物学の研究によって細菌は生物と共存しており、人間もまた「常在菌」と共生していることが明らかになってきました。石鹸やシャンプーで洗い、消毒することは、皮膚に住み着いて守ってくれている常在菌を死なせることになり、さまざまな皮膚障害を引き起こす原因になっている、というのは目からうろこではないでしょうか。

それまで広く信じられてきた考えが、ある時、革命的に変わってしまうことをパラダイムシフトと言います。天動説から地動説へ、天地創造説から生物進化論へ、生態系ピラミッドから生物多様性へ、などがその代表例です。医学や医療の分野でもそれはひんぱんに起こり、現在の「標準治療」はせいぜい30年くらいで廃れ、50年後まで生き残っているかどうかもわからない、とのこと。

パラダイムシフトは学会の権威や大学病院などの大きな組織からは起こりえず、個人や小さな組織から始まって、専門家ではなく一般の人々の支持を得て広がっていくものです。夏井先生は、傷の治療法のまさにパラダイムシフトをなしとげた方ですが、その根拠は学会や論文からではなく、生物学や生態学など幅広い分野への関心と、インターネットでのピアノサイトの管理の経験に基づいている、というから面白いですね。

(野上ふさ子) |

ALIVE

No102 2012.春号 本の紹介 ALIVE

No102 2012.春号 本の紹介

癒す心、治る力~自発的治癒とは何か

アンドルー・ワイル 著 上野圭一 訳

角川文庫 800円(税別)

病気はなぜ治るのでしょうか。医者や薬のせい? いいえ、誰にも備わっている「自然治癒力」のおかげです。人も動物も病気や怪我をしても、自ら治る力を持っています。治る主体はあくまで本人で、医療はそれを手助けするだけです。ですから、優れた医療は本人の治る力を高めるような方法を提供するものということになります。

本書は、さまざまな世界中の「代替療法」を紹介し、体と心、精神性との関連を解き明かし、現代医学ではお手あげの様々な難病や原因不明の病気が治る例をあげています。代替医療を知るには必読の一冊です。

(野上ふさ子) |

ALIVE

No102 2012.春号 本の紹介 ALIVE

No102 2012.春号 本の紹介

大往生したけりゃ、医療とかかわるな

~「自然死」のすすめ

中村仁一 著

幻冬舎文庫 760円(税別)

人は生まれた以上は、必ず死ななければなりません。いつかその時がきたらどのような死に方が望ましいのか、時に考えてみる必要があるでしょう。

著者は老人ホームの医師で、数百名の高齢者の死を看取ってきた体験から、「死は自然の営みであり、本来は穏やかで安らかなものであった、それを医療が介入することで悲惨で非人間的なものに変貌させてしまった」と述べています。

自然な死とは、老衰による飢餓、脱水、酸欠状態、炭酸ガス貯留を意味し、このような状態になると脳内にモルヒネ用物質が分泌されるので、何の医療措置も行わなければ夢うつつの気持ちのいい状態になる、これが自然の仕組みだとのこと。

これに対する医療の介入とは、ものを食べなくなればお腹に穴を開けてチューブで強制的に栄養を胃に流し込み、水を飲まなくなれば点滴し、呼吸が衰えれば酸素吸入器を装着するといった措置を施すことです。このような「延命」措置によって、死に行く高齢者はかえって長期にわたり回復することのない無用な苦しみを受けることになるとのことです。

老化や老衰は自然の摂理であって、病気ではありません。そこで必要なことは医療介入ではなく、温かいお世話や看取りなのでしょう。

(野上ふさ子) |

ALIVE No.101 2012冬号 落語の紹介

さよなら動物園

桂三枝大全集 創作落語125撰 第43集

キング・レコード 1,955円(税別)

たまたまこの落語を聞いて、思わずほろりとしてしまいました。これまでALIVE誌で何回も取り上げたことのある宝塚ファミリーランドの廃園をマクラに、動物園が閉鎖するとき動物たちはどこへ送られるのか、それをチンパンジーとゴリラが語る物語です。それぞれ別の動物園に別れさせられるトラの夫婦、なかなか引取り手の決まらないカバ、鳥取砂丘で観光用に使われることになったラクダ、韓国の動物園に送られることになったアジアゾ

ウ、芸をしないために引取り手のないアシカ、集団脱走したアライグマなど、様々な動物たちの悲喜こもごもを、

チンパンジーのジョニーが、ゴリラのムサシに報告します。そして、ムサシのみは、生まれた場所がアフリカの保護区であったことから、国内外の動物保護団体が動いて、ふる

さとに帰れそうだと告げます。次第に、動物園から動物たちがいなくなり、すっかり静かになったある日、ついにムサシはアフリカのふるさと(ゴリラ保護区)に帰してもらいます。そこで、自分の名前(保護区で名付けられた名前)を取り戻し、仲間と共に幸せに暮らすのですが、唯一の悩みは、夜眠れないこと。そのオチは…。

同じ選集の中にある、養豚場でただ食っては太るだけの 生き方に疑問を覚えて、うまく脱出するブタの話(『考える

豚』)も、とても面白いです。また、活魚店で生き作りにされるタイが、生け簀の中でいかにして生き延びるかを語る話(『鯛』)があります。桂三枝師匠は、落語では、魚であろうが豚であろうが、何だってしゃべることができると言っています。そういう視野で、落語の世界が広がると、愛好家も増えるかもしれません。

(野上ふさ子) |

ALIVE

No.100 2011秋号 映画の紹介 ALIVE

No.100 2011秋号 映画の紹介

猿の惑星・創世記

ルパート・ワイアット監督 配給:20世紀フォックス映画 2011年

かつて『猿の惑星』という映画を見た方もおられると思います。地球の支配者は類人猿となり、退化した人間は「動物」として駆り立てられたり、ペットにされたり、実験に使われたりするという、逆転の世界を描いた内容です。

なぜ、そのような世界になってしまったのか、この映画がそれを解き明かします。それは、ほかならぬ、人間自身が招いたことなのです。

映画は、密林の中で平和に暮らしている野生の類人猿たちが、突然、追い立てられ、捕獲され、檻の中に閉じ込められて運ばれていくシーンから始まります。その行く先は、製薬会社の動物実験施設。実験室は金属とコンクリートでできていて、自然を感じさせるものは何もなく、彼らは単なる実験材料、モノとしてしか扱われません・・・

これはまさしく実験動物たちの悲惨な現実そのものです。

しかし、映画の後半では一転、これまで、ただ「動物」であるがゆえに、捕獲され、監禁され、嘲笑され、虐待され、拷問を受け、実験材料とされてきた類人猿たちが、人間の攻撃を跳ね返していくアクションシーンには大いにストレス発散できるかもしれません。類人猿たちは原始の森にたどりつき、高い樹に上って、人間が作り出した人工世界を見降ろす・・ここからやがて地球が猿(類人猿)の惑星になっていくことが示唆されるのです。

娯楽映画としても面白いばかりでなく、動物実験や生命工学のおぞましさについても考えさせられる傑作です。

人間は、目先の利益の追求に目がくらみ、密室の中で、遺伝子組替えをはじめ様々な生命操作をやりたい放題に行なっています。いつか未知のウイルスや病原体を作り出し、それに逆襲されることは、十分にあり得るでしょう。人間はあらゆる生命を思うままにできる賢い存在だとうぬぼれていますが、実は、自滅への道を開拓している愚かな存在かもしれません。

(野上ふさ子) |

|  ALIVE

No99 2011.7-8 ALIVE

No99 2011.7-8

ぼくらはそれでも肉を食う-人と動物の奇妙な関係

ハロルド・ハーツォグ著 山形・守岡・森本共訳

柏書房 2400円(税別)

本書の原題は「愛したり、嫌ったり、食べたり…動物について真真剣に考えるのはなぜ難しいのか」というもの。人間の動物に対する偏見や愛、矛盾に満ちた態度を様々なエピソードを面白く語っています。例えば、アメリカでは闘鶏は動物虐待として禁止されているのに、採卵鶏やブロイラーの信じがたい虐待的飼育はなぜ容認されてしまうのか、むしろ闘鶏の鶏の方が放し飼いにされ十分な栄養をとりよい環境で過ごしているのに…といった具合に。動物を巡る倫理の混乱は確かに存在します。だからといって世の中は複雑だと言って済むものでもないとは思うのですが。

(野上ふさ子) |

|  ALIVE

No99 2011.7-8 ALIVE

No99 2011.7-8

共感の時代へ

フランス・ド・ヴァール著 紀伊国屋書店 2310円(税別)

かつて『利己的な遺伝子』(1976年刊)という本が評判となり、生命体の遺伝子は利己的に行動するという側面が強調された結果、人間の社会行動や経済活動も利己的にふるまうのが自然の原理だといった風潮になったことがありました。この本はまさに1970年代以降の強欲資本主義的な社会風潮の中で生物学が通俗的に受け入れられたということもできるかもしれません。しかし、21世紀になって、これまでの社会の硬直した枠組みが破綻しかけたり、巨大な自然災害などに直面して、人間は「利他的な存在」でもあるという側面を評価する必要がでてきたと思われます。

他者への思いやりを持つには、他者との「共感」という感性が不可欠ですが、行動生物学(エソロジー)の学者である著者は「共感」は、人間だけに固有のものではなく、広く生物社会のなかに普遍的に存在することを、さまざま興味深いエピソードをまじえて紹介しています。もし生物に「共感」という特性がなかったら、これほど多様な進化の形はありえなかったとさえ思われます。生物学的根拠に基づいて、共感と信頼に価値をおく社会を再構築するという、これからの希望を感じさせてくれます。

(野上ふさ子) |

|  ALIVE

No98 2011.5-6 ALIVE

No98 2011.5-6

簡素なる国

中村敦夫 著 講談社 1700円(税別)

2011年3月11に発生した東日本大地震・津波、そして原発事故は日本社会そのものに激震を与えました。とりわけ、福島原発の危機的損傷と放射能汚染の拡散、いつ原子炉が爆発するか知れないという綱渡りのような状況に、原発はもうこりごりという気持ちはますます広がるばかりです。

電力不足になってはじめて、コンビニが暗くなっても、 24時間営業しなくてもいいという意識になり、電力を乱消費する社会に対する反省が生まれるようになりました。

今回の巨大震災・原発事故は、戦後の高度経済成長のもとに築かれてきた社会の在り方を揺るがし、解体させていく一歩なのかもしれません。

最先端科学技術である原発の安全神話はもろくも崩れ、中央集権・縦割りの官僚制度・行政機構はろくに機能せず、1カ所集中型の企業や工場は稼働しなくなる・・

このようなときだからこそ、これからの社会はどうあるべきか、人の心はどうあるべきかといった根本的な問題に向き合う必要があります。

本書は、まさにこの課題にこたえるもので、3.11後に読むにふさわしい書です。

俳優、作家、ジャーナリスト、国会議員といった多様な分野の第一線で活躍してこられた中村さんならではの、なにものにとらわれず、幅広い視野で、日本の政治、経済、文化にいたる近代の破綻の症候がわかりやすく語られます。

そして、破綻の中から新しく生まれてくるものは、「簡素な国」への歩みであることを示します。近代社会の経済成長神話から脱却して向かう先は、「しモール・イズ・ビューティフル」「環境経済」「地産地消」「地域主権」「みどりの政治」といった言葉であらわされる新しい社会の展望なのです。

(野上ふさ子) |

|  ALIVE

No97 2011.3-4 ALIVE

No97 2011.3-4

知識ゼロからのアロマテラピー入門

中条春野著 幻冬舎刊 1300円(税別)

会報で『ライフスタイル見直しKnowHow』の連載を担当して下さっている中条さんの本が出版されました。暖かみのあるやさしいカラーイラスト満載の、すてきな入門書です。アロマテラピーの知識から、肩こりや目の疲れなどの対策、日常的な心と体のケアについてなど、いろんな情報がつまっています。もちろん、動物実験をしない、動物の犠牲のない暮らしのノウハウも随所に取り上げられています。ぜひ、お手にしてみてください。

(野上ふさ子) |

|  ALIVE

No97 2011.3-4 ALIVE

No97 2011.3-4

フード・インク

エリック・シュローサー、マイケル・ポーラン他著

中小路佳代子訳 武田ランダムハウスジャパン刊 1900円(税別)

チキンはビーフよりもヘルシー? ブロイラーは絨毯状態の密飼いで、急激に成長させられるため、わずか数歩を歩いただけで足の骨が折れてしまいます。どこがヘルシーなのでしょう?

私たちが毎日食べる食べ物は、いつ、どこで、誰が、どのようにして生産しているのか、そしてどのような流通経路を経て店頭に並ぶのか、ご存じでしょうか。ほとんど誰もが食の生産や流通、消費の実態を知りませんし、知らされてもいないと思います。本書は、このような消費者の無知に警鐘を鳴らし、真実を伝えることで、新しい価値判断をするように促しています。

まずはファーストフードが引き起こしている数え切れないほどの問題-劣悪飼育による家畜の虐待とストレス、不衛生な飼育環境、労働者に対する過酷な搾取、工業化食品が健康に与える損傷、水や土壌の汚染、感染症の拡大などなど。また、巨大な怪物と化した農業・食品会社による世界支配、そして世界の飢餓問題。これらの実態を、それぞれの分野に精通したジャーナリストやNGO(市民団体)、が解き明かしてくれています。

問題は余りに広範囲で根深いものがありますが、本書では私たちにできることはあると呼びかけます。それは明日からでも誰もができることで、まずは食品の由来を知ること、そして選ぶことです。

本書は、前回ご紹介した『雑食動物のジレンマ』をさらに幅広い視野で追求し、問題の解決方法までを提案しています。本の出版と同時に映画『フード・インク』も上映されており、実際に家畜の飼育実態を目で見ると強烈なインパクトを受けます。

(野上ふさ子) |

|  ALIVE

No96 2011.1-2 ALIVE

No96 2011.1-2

雑食動物のジレンマ-ある4つの食事の自然史

(上・下巻)

マイケル・ポーラン著 ラッセル秀子訳 東洋経済新報社 1800円(税別)

草食動物は植物を食べ、肉食動物は肉を食べる、では「雑食動物」は何を食べる?

植物でも動物でもほとんどなんでも食べてしまえる人間は、その雑食性のゆえに世界中に広がり大繁栄することができたのかもしれません。しかし、またそれがために、人間は健康に悪いものも平気で食べ、環境に悪いものでもまったく無頓着です。

現代社会は食品産業の網の目にからめとられており、私たちが食べるものは、どこでだれが作っているのか、

どのような経路を経て食卓にのぼっているのか、さっぱりわけがわかりません。そこで、何を食べたら健康も環境にもよいのかを確かめるために、著者は、追跡の長い旅にでかけます。

はじめは、アメリカのトウモロコシの生産の場へ。そこでは小さな農家は次々と駆逐され、地平線の彼方までトウモロコシが植えつけられている大規模農場が広がっています。そして安価なトウモロコシ市場を支えるためにアメリカ政府は巨額の補助金を出し、あふれるトウモロコシは、ファストフードの主原料となり、工場畜産の家畜の餌とされ、さらにはバイオ燃料となっていきます。しかし、その背後には限りない家畜の苦痛や環境の破壊が広がり、穀物相場をあやつる巨大な独占企業がさらなる世界支配を求めて暗躍しています。

次に著者は、目を転じて、健康や環境によく、動物にもやさしいオーガニックフードやスローフードのを追跡していきます。そしてオーガニックと言っても、都市の大規模店で売られているものは石油エネルギーを乱費する工業化の産物であることなどに気付きます。

私たちの食卓には、食の安全、環境保全、動物福祉、世界経済といった様々な問題がどっさりと積み上げられていることを知る、とてもわかりやすい本です。全米100万部突破のベストセラー。

(野上ふさ子)

|

|  ALIVE

No96 2011.1-2 ALIVE

No96 2011.1-2

生きものがきえる

-もったいないばあさんと考えよう 世界のこと

作・絵:真珠まりこ 講談社 1000円(税別)

こども向けに環境問題についてやさしく語る絵本シリーズの一冊。絶滅のおそれ

ある野生動物-アフリカゾウ、ジュゴン、トラ、ホッキョクグマ、ラッコ、オランウータンなどをとりあげています。これを読めば、動物は「消える」のではなく、「消されていく」(殺されていく)のであり、その犯人はほかならぬ人間だということがよくわかります。次の時代を担う子どもたちが、「大人たちは、なんてばかなことをしてきたんだろう」と気づいてもらえたら、と思います。

(野上ふさ子) |

ALIVE

No95 2010.11-12 ALIVE

No95 2010.11-12

<図説>生物多様性と現代社会:「生命の環」30の物語

小島望著 農文協 1900円(税別)

生物多様性条約締約国会議COP10に関連して、様々な書籍が刊行されています。その多くは生態学的な視点で書かれていますが、本書はそれに加えて私たちが今生きているこの社会がどれほど生物多様性に負荷をかけているか、その関係をわかりやすく取り上げています。例えば、野生動物の餌付け、農薬・殺虫剤、遺伝子組み換え作物、大規模林道、捕鯨、環境ホルモン、水俣病など、自然保護に関心のある方なら誰でも

が耳にしたことのある個々の問題が、自然界の多様性の破壊や喪失と関連づけられて、問題の全体像が鮮明に浮かび上がってきます。

中でも、戦争は最大の生物多様性破壊であるとしているのは、強く頷けるものがあります。国家間の戦争は、国民を駆り立てるために、ヒステリックな敵対感情をあおり立て、言論や表現の自由を抑圧して思想統制を行います。その意味で戦争は思想や文化の多様性もも破壊するものであることは、過去の歴史が証明しています。

多くの参考文献に裏打ちされた論考ですが、研究者の論文や解説書とは異なる市民感覚にあふれた本書を読めば、生物多様性にかかわる問題を丸ごと理解することができるでしょう。

(野上ふさ子)

|

|  ALIVE

No95 2010.11-12 ALIVE

No95 2010.11-12

犬を殺すのは誰か ペット流通の闇

太田匡彦著 朝日新聞社 1200円(税別)

犬はなぜ行政の施設に持ち込まれる(処分依頼される)のでしょうか?

著者は、週刊AERAの記者で、その原因を探るべく、飼い主が犬を引き渡す際に記入する「犬引取依頼書」を全国の自治体から「引取依頼書」の開示請求をして、何枚枚に及ぶその書類を分析しました。その結果、行政に処分依頼しているのは、個人の飼い主ばかりでなく、ブリーダーなどの動物取扱業者が多数の犬を殺処分に持ち込んでいる実態が判明しました。

生後わずか数週間で母犬から引き離され、オークション(競り市)にかけられ、ペットショップに売られていく子犬の流通の闇を明るみに出した、はじめての本と言ってもいいでしょう。

週刊AERAで取材したペットの繁殖販売の実態、そして最後の終末処分場までの追跡のルポをまとめています。

動物取扱業の規制強化に向けて動物愛護法の改正がなぜ必要か、その根拠を示す内容でもあります。

(野上ふさ子)

|

ALIVE

No94 2010.9-10 ALIVE

No94 2010.9-10

強い者は生き残れない-環境から考える新しい進化論

吉村 仁 新潮選書 1200円(税別)

一般に、自然界ではライオンがシマウマを襲って食べるように、「弱肉強食」の世界だという考えが広く流布しています。加えて、強者が弱者を淘汰していくのが自然界の歴史だという「進化論」があいまって、自然界は生き残りをかけた闘いの場になり、優勝劣敗の過酷な世界ととらえられがちです。

この理論を社会学に応用したのが社会ダーウイン主義といわれるもので、優秀な民族が劣った民族を支配するのは当然だといった暴論が横行しました。これは19世紀から21世紀半ばまで、欧米列強がアフリカやアジア、中南米を植民地支配するのに都合の良い理論として利用されてきた側面があり、科学研究といっても決して時代から独立した客観性をもつものではない、ということがわかります。

一方、戦後めざましい高度経済成長は世界中の自然を破壊し、生態系を劣化させてきました。自然を守る見地からの研究が行われるようになり、日本では今西錦司氏は定説の進化論を批判、生物は場所や餌を互いに「棲み分け」ている事実を示して、平和共存的な進化論を提唱しました。

本書は、生物の生存には協力と共生が不可欠であり、よりよく協力するものほど生存率が高まり繁栄できるという「共生の進化史」のアイディアを打ち出しています。

自然科学の研究でも、「競争」のというめがねをかけて見ればそのような事例はたくさん見えるでしょう。しかし「共生」というめがねをかけて見れば、またそのような事例も無数に見えるのです。

自然科学の研究者の皆さんは、自然界の「共生」の姿を知り、それを人間社会の平和と安定のために役立ててもらいたいものです。

(野上ふさ子) |

|  ALIVE

No.93 2010.7-8 ALIVE

No.93 2010.7-8

野宿に生きる、人と動物

なかのまきこ 駒草出版 1600円(税別)

人も動物も、生き物としては基本的に対等。これが本書の基本ポリシー。

だから動物保護活動といっても「かわいそうな動物を救ってあげる」わけでもなく、「かわいいから助けたい」わけでもありません。同じ仲間であればこそ、喜びや苦しみをわかちあう、不当な取り扱いには立ち向かう、黙っていられないから、発言する…これはごく自然で当たり前の行為です。

以前、著者のなかのさんが、「動物を助ける活動をすることで、自分自身が動物やいろいろな人に助けられていることを感じる」と言っていた言葉を、私は忘れることができません。

しばしば動物保護活動は、「人よりも動物が大事な」人がやることと考えられがちです。「動物実験の廃止をめざしています」と言うと、「そんなに、(人よりも)動物が大事なんですね」といわれることがありますが、これは大いなる誤解だと言いたい。

人と動物が同じ仲間だという感覚があるからこそ、動物の受ける苦痛や犠牲は、あたかもわが身の苦しみのように感じられるものです。

動物実験がなくなってほしいという願いは、ある意味、自分もこの苦しみから逃れたいからにほかなりません。

なかのさんは、野宿の人々が、捨てられた犬や猫を護して、寄り添うように暮らしている姿を生き生きと述べています。そして、頻発する動物虐待と野宿の人々への襲撃・暴力について、「法律による罰則だけでは、暴

力や虐待を止めることはできないだろう。誰かを傷つけなくては生きていけない人々もまた、どこかで救いを求めているに違いない。」と述べています。

このようなやさしい視線が本書にはあふれています。

野宿となる人々の多くは、自分で自分の身を守る方法を知らない(知らなかった)、を押しのけてまで自分の地位を守ろうとはしなかった、社会の仕組み、労働条件、健康を守る方法などなどに無頓着だった、このようなアバウトで心やさしい人々が「弱肉強食」の人間社会から落ちこぼれてしまうのでしょう。

活動の現場は、人間の情念がぶつかりあう場でもあります。人は、猫以上に激しい?縄張りの争いがあったり、犬以上に強い?やっかみがあったり、人間だけにしかない悪意や誹謗中傷があったり、実際に動物を助ける活動以上に疲れ果てる原因が、人間関係だったりします。そのようなことに直面したときは、涙ながらの電話を受け取ったものでした。それでも、一夜明ければ、あるいは数日後には立ち直って、わが道を行く…。

その強さは、「きっと誰かがなんとかしてくれる…」のではない、いろいろな人々が、さまざまな場所で、それぞれができることをしていく、私たちはその多様性とつながりに生かされているという気付きにもとづいているからでしょう。本書に一貫して流れる、人や動物にそそがれる理解と共感、とらわれることのない自由なセンスに、読む人はきっと元気付けられることでしょう。

(野上ふさ子)

|

|  ALIVE

No.92 2010.5-6 ALIVE

No.92 2010.5-6

父と娘の法入門

大村敦志著 岩波ジュニア新書 780円(税別)

本書の表紙イラストに、「動物の権利宣言 第1条 動物はみんな平等」と書かれていたので、手にしました。中高生にも法律の概念を知ってもらうため、親子の対話形式でやさしく書かれているのですが、面白いことに内容のほとんどが動物に関する法令の紹介となっています。動物愛護法、鳥獣保護法、ワシントン条約、ALIVE誌でもしばしば載せているおなじみの法律がやさしく解説されています。

(野上ふさ子)

|

ALIVE

No.92 2010.5-6 ALIVE

No.92 2010.5-6

思考する豚

ライアル・ワトソン著 木楽舎 2500円(税別)

全世界で毎年10億頭を超える豚が、人間に食べられています。ある意味、多くの人 間は豚によって命を支えられていいるとさえ言えるでしょう。それほど重要な動物でありながら、豚とはいったいどんな動物なのか、一般にはほとんど知られていません。

それどころか、一方的に「愚かだ、汚い」などと頭ごなしに決めつけがちです。しかし、豚を自然のままにしておいたなら、とても賢く、清潔を好むことがわかるはず。

本書によると、豚の野生の姿であるイノシシの仲間たちは、おどろくほど環境への適応性が高く、様々な食べものを好む雑食性で、好奇心が旺盛で、遊び好き、知能に優れ、家族や仲間とくらす社交的な動物であ

るようです。豚の特性はある意味人間とそっくりだと、著者は指摘しています。屋根と食べものが保障された(家畜化された)豚が、皮膚から剛毛を失ったところなども、人間に似ています。

豚がどんな動物かいっしょに暮らし研究してみたら、さまざまな発見がありそうですが、残念ながら全世界で豚の研究者はニホンザルの研究者より数が少ないとのこと。

著者は、豚は知性も感情もある動物で、チンパンジーなどよりずっと人間と仲良くできる動物だと述べています。

『シャーロットのおくりもの』や『ベイブ』など、豚の魅力を存分に引き出した文学や映画がありますが、博学多識な本書はその系譜に新たな章を付け加えたということができます。

(野上ふさ子)

|

ALIVE

No.91 2010.3-4 映画の紹介 ALIVE

No.91 2010.3-4 映画の紹介

オーシャンズ

ジャック・ペラン監督 配給:GAGA 2010年

今年は、国連が定める「国際生物多様性年」です。この地球に生きる多種多様な生物が織りなす自然の生態系について知り、それを破壊・消滅させないように守っていくことが国際社会に呼びかけられています。

地球上には、私たちが知らないいかにすばらしい自然の営みがあるか、そしてそれがまた、私たちの知らないところでどれほど破壊され、様々な生き物たちの生存が脅かされているか、今こそ、気がつかなければいけないと思います。

この映画は、世界中の海の中にカメラを入れて、さまざまな生き物たちの生態を映し出します。水に適応した魚類、哺乳類、爬虫類、甲殻類など、多種多様な生物の優美さ、不可思議さに息をのんでしまいます。海の中にこのようなすばらしい世界があること、そしてそれを映像を通じて見ることができるのは、現代文明のおかげと言えるでしょう。しかし同時のその現代文明は、日々自然界を侵略し破壊し、生き物を死に追いやってもいるのです。

ビニールやプラスチック、釣り糸や漁網など海中に捨てられるありとあらゆるゴミが、魚や海亀やイルカの体を傷つけています。産業活動や家庭から排出される汚染物質は、陸地のあらゆる川から海に流れ込み、海流に乗って汚染を拡散させていきます。

「絶滅博物館」は、人間がこれまでに種を絶滅させてしまった野生生物を剥製にして展示したものです。ひとたび絶滅した種は永久によみがえることはできません。種を絶滅させることは進化の歴史に対する犯罪行為だとして、これを裁くような自然保護のための国際法廷が必要だと思います。

絶滅危惧種のリストがこれからも延々と続くことのないように、今年の10月、日本で生物多様性条約締約国会議が開催されます。多くの国々が自国の経済的利益のみを主張して対立することが予想されます。しかし、目先の経済的利益至上主義こそが、地球の温暖化をも引き起こし、生物多様性を損失させ、結局のところ人類の生存をも脅かすことになることは、もうわかっていることなのです。社会のあらゆる分野で、環境に配慮したライフスタイルを構築していかない限り、人間に未来はないように思えます。

(野上ふさ子) |

ALIVE

No.90 2010.1-2 本の紹介 ALIVE

No.90 2010.1-2 本の紹介

動物たちの反乱

河合雅雄・林良博編著

PHPサイエンス・ワールド新書 880円

初めて南極大陸に上陸した探検隊員たちがペンギンに出会ったとき、ペンギンたちは、それまで人間というものを見たことがなく、恐れ気もなく近づいて来て、とても興味深そうに人間を観察していたといいます。かつて私は、野生動物というものは本能的に人間を恐れ逃げてしまい、決して一定距離以上は近づかないものと思っていました。しかし、このペンギンのことを知ったとき、人間がその動物を襲ったり殺傷したりしない限り、その動物には人間を恐れる理由はないし、たがいに近くで暮らすことも可能なのだということを理解しました。

振り返ってみると、日本では明治初期から100年ほどの間、シカやイノシシ、サル、クマといった動物を大量に捕獲して、彼らの生存を脅かしていました。そのため、野生動物たちは人間を恐れ、決して近づいてこようとはしませんでした。登山などでたまにシカやサルなどを見かけると、とても珍しく感じたものです。

しかし、この数十年来、野生動物を取り巻く環境は大きく変化しました。まず、拡大造林政策によって野生動物はすみかを奪われ散り散りにさせられました。燃料が薪炭から石油・電気へ転換したことで、人が里山に入らなくなり、また牛や馬、山羊などの家畜を放して草を食べさせなくなったため野生動物とのバッファゾーン(境界・緩衝地帯)が消失しました。狩猟者人口も減少してきました。

このようにさまざまな形で人間が野生動物にかけてきた圧力が、弱まってきたとなれば、今まで押されてばかりいた野生動物の側から押し返す力が生まれてくるのは当然と言えます。野生動物は「反乱」しているのではなく、本来の姿に戻りつつあるのかもしれません。江戸時代には江戸にもシカが歩いており、浅草寺の境内にコウノトリの巣があったと言います。今や人を恐れないクマやサルが出たと言っても、驚くにはあたらないのでしょう。

問題は、やはり野生動物を餌付けしたり人馴れさせることで農作物被害や人身事故が引き起こされる事態です。これからは、人間の側が人智を尽くして、農作物被害を防ぐための研究や技術開発を行いながら、上手に野生動物と共存していく生き方を作り出していく必要があるのではないかと思います。本書はそれを考えるヒントになると思います。

(野上ふさ子) |

|  ALIVE

No.89 2009.11-12 本の紹介 ALIVE

No.89 2009.11-12 本の紹介

ニホンミツバチが日本の農業を救う

久志富士雄著 高文研 1600円(税別)

会報の87号で、「ミツバチが消える日」という本を紹介しました。これは花粉の受精のために養蜂されているセイヨウミツバチが、世界各地で死滅しているという話でした。それでは、ニホンミツバチにはそのようなことが起こっていないのかと思っていたときに、この本を見つけました。

著者は長崎県の高校の先生ですが、長年、ニホンミツバチを観察しさらに20年以上も飼育してきたとのこと。それによるとセイヨウミツバチとニホンミツバチには、次のような違いがあります。

セイヨウミツバチは、外来生物であるためニホンの風土に適応していないことからくる様々な弱点があります。まず湿気や寒さに弱い、大量過密飼育のために病気に弱い、天敵のオオスズメバチに襲われると全滅してしまう、といった点です。一方、ニホンミツバチは日本土着の生物なので、その地域の環境に適応しており、野生種なので病気に強い、オオスズメバチに襲われると集団で立ち向かう(蜂球を作って蒸し殺す)、といった強みを持っています。

とくに著者は、「両種とも手荒く扱うと人間不信になり攻撃的になる」「両種とも言葉を持っていて、何を言っているか理解できるようになる」が、自分が日本人のせいか「ニホンミツバチとは対話ができる」がセイヨウミツバチには自分の言葉が通じない、と述べています。さらに、ニホンミツバチは言葉ばかりでなく、記憶力も判断力もあり、喜怒哀楽の感情もあって、それは羽音で聞き分けることができるとのことです。ハチは女王蜂を中心とした大きな群れを成していますが、女王蜂と働き蜂は愛情で結ばれた家族であり、働き蜂は仕事を楽しんでいることが羽音でわかるのだと言います。

襲われると怖いオオスズメバチですが、著者ははやはり言葉が通じる種だと言います。そして、肉食のオオスズメバチは、シカとオオカミの関係に似ていて、増えするミツバチの数をコントロールする役目を果たしているので、なくてはならない存在です。

生き物で構成される生態系、生物多様性は、何万~何百万年という長い歳月をかけてバランスが取れるように作られてきました。特定の種が繁栄するということは必ずその陰に犠牲となる種が生まれるということを意味します。人間の都合で果樹や農作物を大量生産しようと農薬を散布すると、花粉を媒介するミツバチが死滅し、結局のところ人間の欲望も挫折せざるを得ないということが、ミツバチの生態を知ることでよく理解することができます。

(野上ふさ子)

|

![]() ALIVEの紹介

ALIVEの紹介 ![]() 野生動物

野生動物 ![]() ズー・チェック

ズー・チェック ![]() 家庭動物

家庭動物 ![]() 畜産動物

畜産動物

![]() 動物実験

動物実験

![]() 生命倫理

生命倫理

![]() ライフスタイル

ライフスタイル

![]() 動物保護法

動物保護法![]()

![]() 資料集

資料集 ![]() ビデオ

ビデオ ![]() 会報「ALIVE」

会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書

取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介

参考図書紹介 ![]() リンク

リンク ![]() お問い合わせ

お問い合わせ ![]() 資料請求

資料請求 ALIVE

No121 2018春号 本の紹介

ALIVE

No121 2018春号 本の紹介 ALIVE

No120 2017秋号 本の紹介

ALIVE

No120 2017秋号 本の紹介 ALIVE

No119 2017春号 本の紹介

ALIVE

No119 2017春号 本の紹介 ALIVE

No118 2016秋号 本の紹介

ALIVE

No118 2016秋号 本の紹介 ALIVE

No117 2016春号 本の紹介

ALIVE

No117 2016春号 本の紹介 ALIVE

No116 2015秋号 本の紹介

ALIVE

No116 2015秋号 本の紹介 ALIVE

No115 2015夏号 本の紹介

ALIVE

No115 2015夏号 本の紹介 ALIVE

No114 2015春号 本の紹介

ALIVE

No114 2015春号 本の紹介 ALIVE

No113 2015冬号 本の紹介

ALIVE

No113 2015冬号 本の紹介 ALIVE

No112 2014.秋号 本の紹介

ALIVE

No112 2014.秋号 本の紹介 ALIVE

No111 2014.夏号 本の紹介

ALIVE

No111 2014.夏号 本の紹介 ALIVE

No110 2014.春号 本の紹介

ALIVE

No110 2014.春号 本の紹介 ALIVE

No109 2014.冬号 本の紹介

ALIVE

No109 2014.冬号 本の紹介 ALIVE

No108 2013.秋号 本の紹介

ALIVE

No108 2013.秋号 本の紹介 ALIVE

No107 2013.夏号 本の紹介

ALIVE

No107 2013.夏号 本の紹介 ALIVE

No106 2013.春号 本の紹介

ALIVE

No106 2013.春号 本の紹介 ALIVE

No105 2012.冬号 本の紹介

ALIVE

No105 2012.冬号 本の紹介 ALIVE

No104 2012.秋号 本の紹介

ALIVE

No104 2012.秋号 本の紹介 ALIVE

No103 2012.夏号 本の紹介

ALIVE

No103 2012.夏号 本の紹介 ALIVE 本の紹介

ALIVE 本の紹介 ALIVE 本の紹介

ALIVE 本の紹介 ALIVE

No102 2012.春号 本の紹介

ALIVE

No102 2012.春号 本の紹介 ALIVE

No102 2012.春号 本の紹介

ALIVE

No102 2012.春号 本の紹介

ALIVE

No.100 2011秋号 映画の紹介

ALIVE

No.100 2011秋号 映画の紹介

ALIVE

No99 2011.7-8

ALIVE

No99 2011.7-8 ALIVE

No99 2011.7-8

ALIVE

No99 2011.7-8 ALIVE

No98 2011.5-6

ALIVE

No98 2011.5-6 ALIVE

No97 2011.3-4

ALIVE

No97 2011.3-4 ALIVE

No97 2011.3-4

ALIVE

No97 2011.3-4 ALIVE

No96 2011.1-2

ALIVE

No96 2011.1-2  ALIVE

No96 2011.1-2

ALIVE

No96 2011.1-2  ALIVE

No95 2010.11-12

ALIVE

No95 2010.11-12

ALIVE

No95 2010.11-12

ALIVE

No95 2010.11-12  ALIVE

No94 2010.9-10

ALIVE

No94 2010.9-10

ALIVE

No.93 2010.7-8

ALIVE

No.93 2010.7-8  ALIVE

No.92 2010.5-6

ALIVE

No.92 2010.5-6  ALIVE

No.92 2010.5-6

ALIVE

No.92 2010.5-6

ALIVE

No.91 2010.3-4 映画の紹介

ALIVE

No.91 2010.3-4 映画の紹介

ALIVE

No.90 2010.1-2 本の紹介

ALIVE

No.90 2010.1-2 本の紹介

ALIVE

No.89 2009.11-12 本の紹介

ALIVE

No.89 2009.11-12 本の紹介