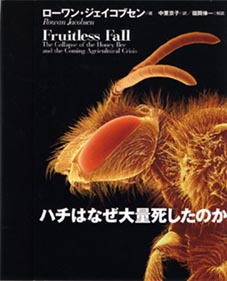

| ハチはなぜ大量死したのか |

ローワン・ジェイコブセン著

中里京子訳 |

文藝春秋刊 |

1905円 |

| もの思う鳥たち

|

セオドア・ゼノフォン・バーバー著 笠原敏雄訳 |

日本教文社 |

1905円 |

| これならできる獣害対策 |

井上雅央著 |

農文協 |

1500円 |

| 絶滅危惧の動物事典 |

川上洋一著 |

東京堂出版 |

2900円 |

シートン動物記

『狼王ロボ』『愛犬ビンゴ』『ぎざ耳ウサギの冒険』 |

アーネスト・シートン

藤原英司訳 |

集英社文庫 |

各429円 |

| 野の鳥は野に -評伝・中西悟堂 |

小林照幸著 |

新潮選書 |

1100円 |

| 共生をめざした鳥獣害対策 |

農林水産技術情報協会編 |

全国農業会議所 |

1300円 |

クマの畑をつくりました

-素人、クマ問題に挑戦中 |

板垣 悟 著 |

地人書館 |

1600円

|

| オランウータンの森 |

鈴木南水子・文 鈴木 晃・写真・監修 |

国土社 |

1600円 |

| マンガ

絶滅する日本の動物 |

今泉忠明+佐藤春美 |

講談社+α文庫 |

. |

| 野生動物問題 |

羽山伸一著 |

地人書館 |

2200円 |

| 山の畑を |

井上雅文著 |

農文協 |

1500円 |

| 生かして防ぐクマの害 |

米田一彦著 |

農文協 |

2200円 |

| ニホンザルの山 |

伊澤紘生著 |

フレーベル館 |

1500円 |

オランウータンと共に

-失われゆくエデンの園から(上・下) |

べルーテ・ガルディカス著 |

新曜社 |

各3200円 |

心の窓

-チンパンジーとの30年 |

ジェーン・グドール著

|

どうぶつ社 |

3000円 |

サバンナの話をしよう

-獣医・俊平のアフリカ日記 |

神戸俊平著 |

時事通信社 |

1600円 |

| カラスはどれほど賢いか |

唐沢孝一著 |

中公新書 |

720円 |

|

ALIVE

No.87 2009.7-8 本の紹介 by 野上ふさ子 ALIVE

No.87 2009.7-8 本の紹介 by 野上ふさ子

ハチはなぜ大量死したのか

ローワン・ジェイコブセン著 中里京子訳

文藝春秋刊 1905円+税

地上からミツバチがいなくなると、何が起こでしょうか?

春から夏にかけて野原に花が咲き乱れ、果樹園などでリンゴ、ナシ、イチゴなどの花が咲くころになると、ミツバチが蜜の採取にやってきます。そして花の中を動き回ることで雄しべと雌しべを受粉させてくれ、その結果おいしい果物が実ります。野生の果樹の花であれば野生の日本ミツバチが飛んでくるかもしれません。しかし、果樹の栽培地では、花が咲くシーズンになると輸入の西洋ミツバチの巣箱を果樹園に運び込み、ミツバチを放します。このような巣箱を多数所有している「養蜂」家は、果樹の開花にあわせて日本列島を北上しながら蜜の採取を行っています。

ところが近年、ミツバチの蜂蜜を集める能力ばかりでなく、花粉を交配させる能力についても最大限利用しようという方法が広く行われるようになりました。イチゴ、メロン、スイカ、ナス、キュウリ、カボチャなどの果実をとる野菜のほとんどが現在ビニールハウスで栽培されるようになっています。このハウスの中にミツバチを放して受粉させれば、今までのように人手で受粉させるか植物成長調製剤を塗布するといった手間と費用を省くことができます。ミツバチたちは、巣箱ごとレンタルされ、野菜の花の咲く頃をみはからってハウスの中に放され、ハウスからハウスへと移されながら受粉作業をさせられることになります。

毎日スーパーに行く消費者は、手にする野菜や果物の陰でこれらのミツバチたちがどれほど一所懸命働いているか、そのありがたさを知らされているでしょうか? しかも、真冬だというのに、なぜ店頭に日本産のイチゴやナスやキュウリ、トマトなどが並んでいるのか、ふしぎには思わないでしょうか?

多くの果実は春に花を咲かせ、夏から秋にかけて果実を実らせます。この時期こそが、果実を食べてもらうことで種子を拡散させようという植物の意向で、いちばん美味しく栄養価も高い「旬」の時期なのです。

ところがこの自然の実りに反してスーパーに冬でも野菜や果実が並んでいるということは、開花が秋から冬にかけて行われているということになります。本来ならば植物の生育には適していない季節なのに、ビニールで囲い、時には石油を燃やすなどしてハウス内を暖め、そして本来ならば気温が低くて動けないミツバチを放して受粉させるという、とても不自然なことを行なわなければなりません。

しかもナスやキュウリといった野菜は、ミツバチにとっては花粉が少なく、どんなに花から花へと飛び回って一生懸命働いても、この過酷な労働に見合うだけの蜜は得られません。そのせいか働きバチの寿命は1~2カ月しかないといいます。

しかもナスやキュウリといった野菜は、ミツバチにとっては花粉が少なく、どんなに花から花へと飛び回って一生懸命働いても、この過酷な労働に見合うだけの蜜は得られません。そのせいか働きバチの寿命は1~2カ月しかないといいます。

過酷さは労働の内容ばかりではありません。労働条件も劣悪です。ハウスの中にはさまざまな農薬が散布されることもあります。化学肥料をまいた土に、一種類だけの野菜を大量に栽培する場合に起こることは、植物の免疫力の低下であり、そこにつけこんでさまざまな病原性のウイルスや細菌が取り付きます。そうなると農薬をまかないわけにはいきません。植物の葉に付くダニもいますが、ミツバチの体に取り付くダニもいます。病気になって死ぬミツバチも続出します。

こうしてみると、ミツバチのおかれている状況がいかに悲惨なものかわかります。

旅から旅へと渡り飛ばされ、秋から冬にかけての休息時期にたたき起こされ、空気のよどんだ狭苦しいビニールハウスの中に閉じ込められ、農薬などのさまざまな化学物質にさらされ、どんなに働いても蜜はごくわずかしか得られず、働きづめでもう体はぼろぼろです。もうみんなで逃げ出すか、いっそのこと死んだほうがましではないでしょうか・・・こうした理由で、日本を含め、世界各地でミツバチが次々と「消えている」と推測されています。

ミツバチがいなくなることは「花は咲いても虫もいない、鳥の声も聞こえない」というまさしく「沈黙の春」の到来なのです(原題は『実りのない秋』です)。野菜や果物も実らなくなる。これはベジタリアンにとってもよそ事ではないでしょう。

本書には、なぜミツバチが大量死するのか、その原因を追い求め、おそらくは、その最大の原因は「生物の多様性」の喪失と破壊にあると述べています。

「養豚」や「養鶏」と同じように、「養蜂」は、昆虫を家畜として扱う産業です。

家畜産業の目標は、可能な限りの経済効率化であり、可能な限り動物の生産能力を利用しつくすことです。そしてこのような経済効率中心主義の産業が、豚インフルエンザや鳥インフルエンザなどの新しい疫病を作り出して人間に復讐を始めているかのようです。ミツバチの大量脱走と大量死という現象は、このような人間の行為に対する自然界からの警告のように思えてなりません。

|

|  ALIVE

No.85 2009.3-4 ALIVE

No.85 2009.3-4

もの思う鳥たち

セオドア・ゼノフォン・バーバー著 笠原敏雄訳

日本教文社 1905円+税

鳥にも心があり感情があり、ものを考える能力も、臨機応変に判断する能力もある …これは当然のことにように思えます。しかし、デカルト以来の感情や精神と物質を2分割する近代科学の生命観では、感情を有し思考・判断することができるのは人間のみで、動物はいわば動く機械にすぎないとみなしてきました。

しかし、鳥についての詳細な観察や研究が行われた結果、鳥の世界はどんどん人間に近づいていると言っても過言ではありません。動物の動きは本能と条件反射に支配されているという認識は、人間にとって都合のいい自分勝手な理屈であり、科学的観点から見てもある意味壮大な誤解と偏見だったのかもしれないのです。本書では人間中心の考えを批判して、こう述べています。「人間が自らを支配権-地球やその生物種を支配し、望むがままに扱う生まれながらの権利-を与えられた存在だと思いこんでいる限り、地球を汚染、劣化させ、地球上の生物種を病気や死に追いやり続けることになる。」

(野上ふさ子)

|

ALIVE

No.85 2009.3-4 ALIVE

No.85 2009.3-4

これならできる獣害対策

井上雅央著 農文協 1500円+税

野生動物(イノシシ、シカ、サル、クマなど)による農作物被害対策として、まず第一にあげられるのは有害駆除です。その地域に被害がある限り、一年中駆除の許可が出され、野生動物は捕殺され続けます。しかし、いくら駆除してもいっこうに被害は減らない。それはなぜでしょう?

本書は、その理由を単純明快に教えてくれています。すなわち、人が自ら、知らず知らずのうちに「餌付け」をしているからです。野生動物に餌を与えなくても、畑に取り残しなどが放置されていれば、それは餌付けと同じです。商品にならないといって大量に捨てられるリンゴ、ミカン、キャベツなどなど…すべてが野生動物を引き寄せるおいしい餌となっています。

まずは自ら農地に立って、野生動物を引きつけているものを見つけだし、それをみんなの協力で取り去ろうと、まさに現場で困っている農家の人の目線で、自力できる対策が提案されています。猟友会を頼んで駆除するしかないと思いこまされている人々には目からウロコとなるでしょう。

(野上ふさ子)

|

ALIVE No.84 本の紹介 ALIVE No.84 本の紹介

絶滅危惧の動物事典

川上洋一著

東京堂出版 2900円+税

野生動物の絶滅は、一般に身近に感じられないかもしれません。けれども人間も動物の一種として考えると、自分の他にヒトの仲間がわずが数十人、数百人しかいなくなってしまったとしたら、こんなに恐ろしいことはないでしょう。野生動物は何百万年、何千万年という長い長い時間をかけて現在の姿となってきました。その種が一つ、二つと、地球から消えていくことは、生物の進化の歴史が生み出した遺産が消えていくことと同じです。

本書では、いま日本の動物にどのような絶滅のおそれが迫っているかを、生物学的な視点と共に歴史や社会的な変動による要因を紹介し、読み物としても興味深いエピソードがいっぱいです。たとえばニホンオオカミはかつては、その名のように「大いなる神」として尊敬されていた動物だったのですが、江戸時代後期から人里近くの山林の開発で住処を奪われ、「害獣」視されて駆除されるようになり、それに加えて幕末から明治期にかけて狂犬病やジステンバーなどの外来の感染症がまんえんしたために、絶滅に追い込まれたのではないかとのことです。イノシシやシカの捕食者だったニホンオオカミが絶滅したために、里山の生態系のバランスが崩されてきたとも考えられます。

人間の都合だけで野生動物を狩猟や駆除し続けることは、生態系をかく乱させ、予期せぬ結果を引き起こし、結局しっぺい返しを受けることになりかねません。今もなお、山ではツキノワグマ、ニホンザル、カモシカ、海ではラッコやアザラシなどが、農林水産業被害を起こす「害獣」だとして駆除されています。しかしこれらの種は地域的に孤立している場合が多く、絶滅のおそれが高い種でもあります。

本書では、毛皮のために乱獲されたラッコ、羽毛のために捕りつくされたアホウドリ、海岸・河川の護岸工事によって住処を失ったカワウソ、田畑への農薬の散布によって絶滅したトキなどなど、絶滅に追いやられてきた動物たちの受難の歴史が語られています。

人間の利益のために野生動物を絶滅させていいのか、あるいはなぜ野生動物を絶滅させてはならないのかと問いかけるとき、

種を絶滅から守ることは、野生動物と共存していくことのできる人間社会のあり方を考えることにほかならないことに気付きます。これからの時代にどのように自然や野生動物を守っていくべきか考えていくヒントが与えられると思います。

他に、同じ著者による『絶滅危惧の野鳥事典』と『絶滅危惧の昆虫事典』が、同じ出版社から刊行されています。

(野上ふさ子) |

ALIVE

No.83 2008.11-12

シートン動物記 『狼王ロボ』『愛犬ビンゴ』『ぎざ耳ウサギの冒険』

アーネスト・シートン著 藤原英司訳

集英社文庫 各429円(税別)

子どもの頃に読んだ『シートン動物記』で動物に関心を持つようになった人はたいへん多いのではないかと思います。その名作が3冊、このほど藤原英司先生の翻訳で、たいへん読みやすい文庫本で刊行されました。

アメリカ大陸は白人たちがやってくる前はまさに「野生の王国」でした。白人はバッファローなどの野生動物を皆殺しにし、牛や羊などの家畜を持ち込み、原野を開拓していきました。そこに立ちはだかったのが野生のオオカミです。「ロボ」と名付けられたオオカミは、ただ生きるためにあらゆる知恵と体力を振り絞って開拓者と闘い、敵ながらその勇敢さと知恵は「狼王」と称えられたのですが、とうとう人間の策略によて「とらばさみ」という罠にかかり、死を迎えます。(『狼王ロボ』)

また、開拓者たちは毛皮を取るために、至る所に罠をしかけ、狐や狼などの様々な野生動物を捕獲してきました。そところが、「私」はある日、うっかり自らしかけた罠にかかってしまうのです。足と手の両方をはさまれ身動きできない状態になって地面に横たわっているとき、初めて「自分は今まで狼たちになんと惨めな思いをさせてきたのか」と思い至ります。(『愛犬ビンゴ』)

本書で描かれている、大自然の中で一生懸命生きている野生動物の姿は本当に感動的です。

(野上ふさ子) |

ALIVE No.77 本の紹介 ALIVE No.77 本の紹介

野の鳥は野に

-評伝・中西悟堂

小林照幸著 新潮選書 1100円

今、日本では原則としてすべての野鳥について、これを捕まえて飼ったり売ったりすることはできません。このことは鳥獣保護法で定められており、誰しも当たり前と

思っているでしょう。しかし、実は数十年前までは、野鳥は小さなカゴに入れて飼うために捕まえられ、あるいは食用にされるためにカスミアミで一網打尽に捕獲されていたのです。このような悪習を廃絶するために闘ってきた先駆者がいたからこそ、日本の野鳥は生き延びることができました。中西悟堂さんこそがその先駆者です。

「野鳥」ということばを作り、「野の鳥は野に」、野生動物は野生のままに、という思想を、多くの書物を通して広く世に広められました。1935年に書かれた『野鳥と共に』は、野鳥に対する限りない愛情と慈しみが注がれた名著です。

それ故に中西さんは、野鳥の生息地を奪う開発による自然破壊や、野鳥を大量に無差別殺傷するカスミアミなどについて、強い憤りを持たれ、自然保護やカスミアミの廃絶運動の先頭に立たれました(現在、カスミアミは販売も所持も禁止)。

本書を通して、思索の人であり、かつ行動の人でもあった、中西悟堂という明治生まれの希有な人物の足跡をたどることができます。

(野上ふさ子) |

ALIVE No.66 本の紹介

共生をめざした鳥獣害対策

社団法人 農林水産技術情報協会編 全国農業会議所発行 1300円(税込み)

サルやイノシシ、シカなどが農作物を食べ荒らすことによる農林業被害に対しては、選択肢はただ一つ、「有害駆除」だ、というのが従来の対策でした。しかし、近年は駆除をしようにも農山村の高齢化がすすみ、人手も予算もなく、それにもまして、動物の生態を理解せずにやみくもに駆除しても効果がないばかりか、かえって被害を拡大させることもあるということがわかり、新たな手法を取り入れる必要性が出てきました。本書では、農作物を電気柵や防御ネットで囲い込む方法や、地域ぐるみの取り組みなど、全国各地での対策事例が紹介されています。野生鳥獣は「邪魔もの」なく、「共存の相手」だという考えが打ち出されたことに時代の変化を感じます。

「日本昔話」で語られるように、私たちの伝統的動物観は「人と動物との間に親や連続性があり、殺生や肉食を避ける傾向にある」(本書)という認識の上に、このような対策が進められてほしいと思います。

(野上ふさ子)

鳥害・獣害こうして防ぐ

別冊・現代農業 2005年9月号 農文協 1200円

農家向けの専門月刊誌『現代農業』で取り上げてきた野生鳥獣の被害対策をまとめて1冊にした本です。農林業被害を起こす野生鳥獣(カラス、スズメ、ヒヨドリ、ハト、カモ、ムクドリ、イノシシ、シカ、サル、クマ、タヌキ、ハクビシン、ネズミ、モグラ)とどうつきあうかを、やさしい言葉で具体的に細かく説明しています。日本では、被害問題に取り組まないと鳥獣保護は難しいということがよくわかります。

(野上ふさ子) |

ALIVE No.63

本の紹介

クマの畑をつくりました -素人、クマ問題に挑戦中

板垣 悟 著 地人書館

昨年は全国各地でクマが出没して大きな話題となりました。環境省は昨年1年間で2千数百頭のクマが有害駆除されたと発表しています。

一方、クマを保護したいという声も全国的に高まりつつあります。その気持ちはあるももの、では具体的に何をしたらいいのか、何ができるでしょうか。特に会社勤めなどをしていれば、なおのこと活動できる時間は限られます。

著者の板垣さんは郵便局に勤務しながら、それでも、クマの保護のためにできることは何でもやってみようと試みました。例えば、ハガキ作戦です。かつて宮城県は、捕獲した檻の中のクマを槍で突いて殺すという方法をとっていましたが、全国からのハガキ作戦でこれを止めてもらうことができました。

いま、日本中で起こっている野生動物による農作物被害の一番の原因は、彼らのすみかの森を伐採したことにあります。食べ物がなくて里に出てきては殺されるクマの姿に心をいためた板垣さんが、彼らを何とか山裾のところで押しとどめようと考えついたのが「クマの畑」です。

野生動物には人の食べ物を与えてはいけないということは、野生動物保護の上でも原則ですが、板垣さんは「緊急避難」として、山裾にデントコーンの畑を作り、クマに食べさせることにしたのです。畑を始めて 年。毎年、観察とモニタリングをしています。この畑の効果が分かるのはこれからまだ先のことでしょう。それでも、クマが滅びる前に、私達にできることを、一つでも二つでもやってみようという強い思いに心打たれます。

(野上ふさ子) |

ALIVE No.56本の紹介

オランウータンの森

鈴木南水子・文 鈴木 晃・写真・監修 国土社 1600円+税

オランウータン「森の人」という意味。何十万年もの間、森とともに生きてきた。人間にとっても親類のような大型霊長類だ。その森の人たちの済む森が、この数十年来、伐採や火入れ、火事、開発などで急速に失われようとしている。日本も木材や石炭などを入手するために、それに手を貸している。鈴木晃氏は、単なる傍観的な研究者ではない。長年の間現地の住民の協力を得ながらオランウータンの保護に係わってきた。しかしこのような保護活動を政府が支援してくれるわけではない。いつも資金難に悩まされている。かけがえのないオランウータンを守るために、この保護研究活動を支援してください。

(野上ふさ子)

支援先:オランウータン保護調査委員会 |

ALIVE No.51 本の紹介

マンガ 絶滅する日本の動物

今泉忠明+佐藤春美 講談社+α文庫

例えば千年前に建てられた寺院は「歴史的遺産」として厳重に保護されます。ところが、日本列島数十万年の歴史の産物とも言うべき日本固有の生物については、ほとんど保護されず絶滅するにまかせています。種の絶滅の原因の第一は、生息地の破壊で、次に、密猟・密売・過剰捕獲などがあげられます。そして、最近ようやく認識されるようになってきたのが、「外来侵入種」の影響です。日本に海外から輸入される動物は年間8億匹(昆虫を含む)、ペットだけでも数百万匹という膨大な数です、これを規制する法律はないも同然で、違法輸入を水際で防ぐことも難しい状態です。本書はマングース、アライグマなどの外来種問題を、マンガでわかりやすく説いています。

(野上ふさ子) |

ALIVE No. 40 本の紹介

野生動物問題

羽山伸一著 地人書館 2200円+税

東京都心に現れたニホンザル、長野県地獄谷温泉や大分県高崎山の野猿公園のサルの間引きと実験利用、大阪でのオランウータンの密輸事件、和歌山県のタイワンザル問題などなど、これまで本誌でも何度となく取り上げてきた「野生動物問題」。まさにその言葉をタイトルにした本が出版されました。

野生動物にはなぜ餌を与えてはいけないか、なぜ不妊処置をしてはならないのか、なぜ実験に使用してはならないかなどが明解に説明されています。野生動物の保護管理、ワシントン条約や絶滅のおそれのある種を守る法律、環境ホルモンが野生生物や生態系におよぼす悪影響などを考えるとき、野生動物問題とは実は私たちが生きているこの現代社会の問題なのだということが、実によくわかります。

(野上ふさ子) |

ALIVE

No.43 本の紹介

山の畑をサルから守る-おもしろい生態とかしこい防ぎ方

井上雅文著 農文協 1500円(税込み)

飼育している動物に餌や水をやらなければ動物虐待だが、野生動物には決して餌を与えてはいけない。サルが山の畑に出てきて農作物を食べるのは、まさにそこに「餌」があるから。農地が野生サルの餌付けの場所になったら、各地の「野猿公園」と同じになってしまう。

本書は、サルの生態を知り、サルに餌(農作物)を与えず、追い払い、畑をガードすることを基本として、農作物被害を防ぐ方法を、わかりやすく具体的に紹介している。すぐに猟友会に頼んで駆除してもらおうという人任せのやり方ではなく、自分の畑は自分で守ろうという気概を促している。農家の人々も、被害さえなければサルを殺したいわけではない。畑を守ることはサルを守ることにつながる。こういう手法が普及してほしい。

(野上ふさ子) |

ALIVE

No.42 本の紹介

生かして防ぐクマの害 米田一彦著 農文協 2200円

月の輪熊は山へ帰った! 米田一彦著 大日本図書 1300円

クマという動物が農作物を荒らしたり人に危害を加えなければ、人々は決してクマを絶滅させようとは思わないでしょう。子供の絵本や童話の世界では、クマほど愛されている動物はありません。現実には、クマは狩猟され有害駆除され、絶滅に向かっています。『生かして防ぐクマの害』は、クマの習性や生態、人との関わり、狩猟や駆除の実態、そして何よりも被害を防ぐためのノウハウがもうらされています。人は野生のクマとどう関わるべきかを知るには必読の本です。

『月の輪熊は山へ帰った!』は、すみかを失い山から下りてきたクマたちが目の前で駆除されていく姿を見た米田さんが、彼らをまた山に返すためにどのような努力をしたかを子供たちに向けに書かれています。とても感動的な物語。

(野上ふさ子) |

ALIVE

No.39 本の紹介

ニホンザルの山-森の新聞7

伊沢紘生 フレーベル館 1500円

日本の大多数の人々にとって、ニホンザルを見る機会は動物園のサル山くらいしかないでしょう。どのサルも毛ヅヤがなく脱毛し、うつむいて地べたの餌を拾い食いし、ボスの座を巡ってせめぎあいをしている…サルとはこんな動物なのだと思いこんでいます。

しかし、野生のニホンザルの生態は、動物園や餌付けされた狭い空間に過密状態に置かれたサルの姿とはまったく異なるのです。著者の伊沢先生は、何年もの間山中で一人でサルの群れについて歩き、はじめて自然に生きる野生ニホンザルの姿を私たちに紹介してくれました。

本書では、開放的な自然生態系の中では、ニホンザルの社会にはボスなど存在せず、互いを気にし合いながらも、それぞれが独立して自由に生きている姿が、とても生き生きと描かれています。農作物を食べ荒らし有害駆除されてばかりいるサルも、本来はこのように魅力的なかけがえのない生きものなのだということを、多くの人に知っていただきたいと思います。

(野上ふさ子) |

ALIVE No.28 本の紹介

オランウータンととともに -失われゆくエデンの園から

ビルーテ・ガルディカス 著 杉浦秀樹 他 訳 新曜社 刊

霊長類の研究者には二通りのタイプがあるように思われる。一方のタイプは、動物が絶滅する前にできるだけ、そして自分だけが研究すればよい、論文に希少価値が出るし、学位も取れるし出世もできる。研究が終わったあとは動物がどうなろうが知らぬ存ぜぬ。

もう片方の研究者は、動物を研究するためには彼らの生息環境がじゅうぶんに保全されていなければならないことに気づき、個を脅かす密猟者と闘い、種を守るために生息地の保護に身を投じる。ゴリラについては、ダイアン・フォッシー、チンパンジーについてはジェーン・グドール、そしてオランウータンについては、本書のビルーテ・ガルディカス。三人とも白人の女性だが、野生霊長類の保護にかけるその生き方は感動的だ。

「類人猿が絶滅に向かってすべり落ちていくのを見るとき、私たちは荒廃しつつある地球にすむ私たち自身の未来を目撃しているのだ。自分たちに最も近い親類と、その熱帯の生息地を守る行動を起こすなら、私たちは自分自身を救う第一歩を踏み出すことになる」(本書より)

(野上ふさ子)

|

ALIVE No.19 本の紹介

心の窓 -チンパンジーとの30年

ジェーン・グドール著 どうぶつ社 3090円

チンパンジーは「チンパン人」と呼んだ方がいいとも言われます。野生チンパンジーを「隣人」として観察し記録し続けたグドールさんの30年。この隣人たちがどんなに際だった個性をもっているか、母子の愛情、仲間への思いやりや分かち合いなどの「美質」とともに、攻撃、暴力、子殺しなどの「悪事」があることも、人間とそっくりです。彼女は研究者として事実を冷静に観察し記録しているのですが、なお本書が最も人の心を打つのは、彼女のチンパンジーに対する心からの愛情です。

いわゆる科学研究では、観察対象である動物に感情移入をしてはならない、擬人化してはならないということを鉄則としています。そして動物をまるで機械人形であるかのように、記号と数値で表現するのが「科学的」と信じています。このような態度の研究者達は、動物たちが虐待されたり殺されたりしている現実には、ほとんど何の関心も持ちません。

グドールさんは、今、生息地の森の破壊、密猟や殺害からこの隣人達を守る活動に取り組み、ペットとして売られ虐待され、あるいは先進国の実験室という名の地獄に監禁されているチンパンジーの救出や福祉のために世界中を回って活動しています。人間がこの隣人達に加えている非道な暴力と残虐さに深く心を痛め、「もし思いやりによって、残虐性を克服できるなら、わたしたちはすべての生きものを尊重するという新しい分け隔てのない倫理の創造に向けて、確固とした歩みを進めることができる」と述べています。

(野上ふさ子) |

![]() ALIVEの紹介

ALIVEの紹介 ![]() 野生動物

野生動物 ![]() ズー・チェック

ズー・チェック ![]() 家庭動物

家庭動物 ![]() 畜産動物

畜産動物

![]() 動物実験

動物実験

![]() 生命倫理

生命倫理

![]() ライフスタイル

ライフスタイル

![]() 動物保護法

動物保護法![]()

![]() 資料集

資料集 ![]() ビデオ

ビデオ ![]() 会報「ALIVE」

会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書

取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介

参考図書紹介 ![]() リンク

リンク ![]() お問い合わせ

お問い合わせ ![]() 資料請求

資料請求 ALIVE

No.87 2009.7-8 本の紹介 by 野上ふさ子

ALIVE

No.87 2009.7-8 本の紹介 by 野上ふさ子  しかもナスやキュウリといった野菜は、ミツバチにとっては花粉が少なく、どんなに花から花へと飛び回って一生懸命働いても、この過酷な労働に見合うだけの蜜は得られません。そのせいか働きバチの寿命は1~2カ月しかないといいます。

しかもナスやキュウリといった野菜は、ミツバチにとっては花粉が少なく、どんなに花から花へと飛び回って一生懸命働いても、この過酷な労働に見合うだけの蜜は得られません。そのせいか働きバチの寿命は1~2カ月しかないといいます。