大学、製薬企業、生産販売業者等が自主規制の一環としてそれぞれ実施している、動物実験の外部検証制度について、各主催団体が公表している情報をもとにしてまとめてみました。

■ 外部検証とは?

動物実験の外部検証評価は2004年の日本学術会議の提言(※1)に端を発し、2006年に文部科学省、厚生労働省、農林水産省がそれぞれ定めた「動物実験等の実施に関する基本指針」に基づき(※2)、2008年前後から始まりました。

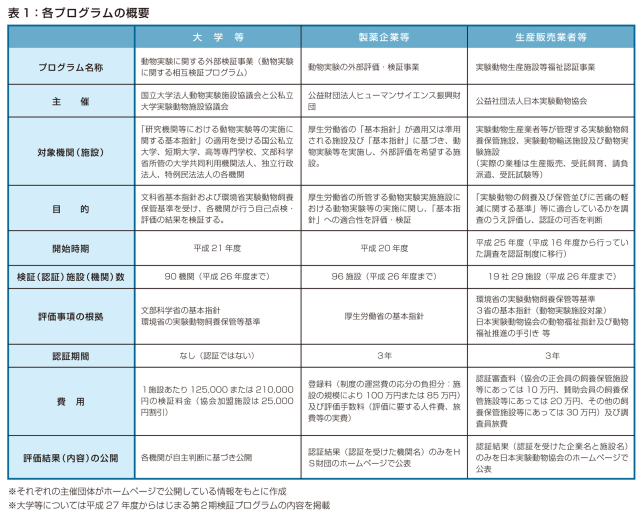

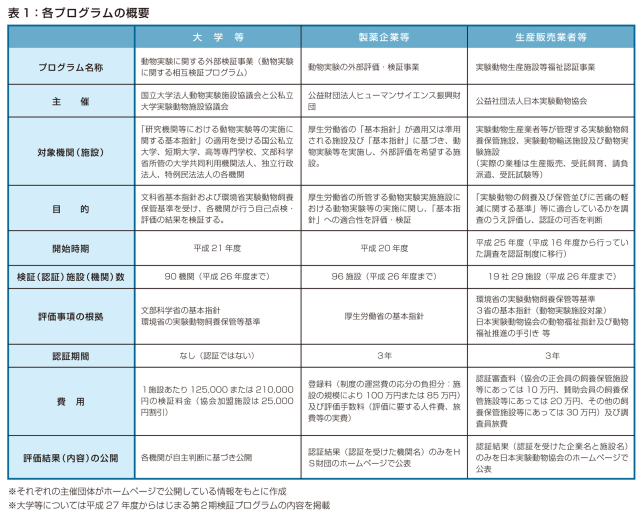

実際には大学、製薬企業、生産販売業者等の別に、それぞれの業界関係団体が事業として行っています。(表1参照)

「動物実験等の実施に関する基本指針」に「動物実験等の実施に関する透明性を確保するため」とされているように(※3)、背景には動物実験に対する社会の懸念に対応するという考え方があると思われます。(※4)

■ 各業界の検証制度の特徴

<大学等>

■ 各業界の検証制度の特徴

<大学等>

国動協(※5)、公私動協(※6)、関係学会からの推薦による専門委員が研修を受け、一機関あたり2~3名の調査チームを作り、書面審査(現況調査票、自己点検・評価報告書、その他の資料を対象)と訪問審査(関係者のヒアリング、根拠資料や現場の確認、調査結果の相互確認等)を行い、検証結果(案)をまとめ、検証委員会で最終決定する、とされています。

「相互検証」というプログラム名通り、評価する側とされる側が同じ立場(大学等の動物実験関係者)で、また「認証」ではないため、合否判定を下すものではなく、更新の必要もありません。あくまで各機関の自己点検・評価が妥当であるかどうかを外部の立場から評価し、コメントする(それを踏まえて各機関が自発的に改善を行う)という内容になっており、指摘事項が改善されたかどうかの追跡調査も行われていません。

去年、プログラムの見直しを行い、平成27年度からは新たなプログラムに沿って行われるとのことです。

なお、去年ALIVEから検証委員会へ問題点の指摘と改善案を提出しています。(プログラムの見直し結果は以下を参照:

http://www.kokudoukyou.org/pdf/kensyou/koukaihyouka/hyouka_kekka0_4.pdf )

<製薬企業等>

申請者から提出された自主評価結果に基づく「書面評価」と動物実験施設を訪問して実施する「実地評価」により評価を行う、評価結果を認証評価委員(2名)と事務局(1名)で取りまとめ、動物実験実施施設認証センター評価委員会において評価結果案を決定する、とされています。

評価のプロセスや詳細、評価委員の名前や肩書きは一切公開されず(なお、製薬企業等においては自主評価結果も公開されていません)、認証を受けた機関名のみがHS財団(※7)のホームページに掲載されます。

<生産販売業者等>

一チーム調査員3名を原則とし申請のあった施設に出向き、面談、文書・記録類・写真等の閲覧及び施設等の目視によって「調査票」の記載内容を確認。実験動物福祉調査・評価委員会が調査員の報告をもとにして認証の可否について日本実験動物協会会長に答申し、会長が決定する、とされています。

評価のプロセスや詳細、調査員の名前や肩書きは一切公開されず(なお、生産販売業者等においては自主評価結果も公開されていません)、認証を受けた企業名と施設名のみが日本実験動物協会のホームページに掲載されます。

■ 問題点

<強制力がない、実施率が低い>

本制度は法規制とは違い、もともと強制力のない行政の指針の中でもさらに努力規定になっています。検証を受けるかどうかは完全に各機関の判断に任され、受けないことによるペナルティはありません。

日本には動物実験施設に届出制すらないため、動物実験施設の正確な数はわかりませんが、文部科学省所管の機関(大学等)については、平成26年の文部科学省の調査で、426機関が動物実験を行っていることがわかっています。国動協、公私動協による「動物実験に関する相互検証プログラム」を受検したのは平成26年度までで90機関ですので、受検率は6年かかって約2割です。

企業については動物実験を行っている(実験動物を飼養している)期間の数が不明のため受検率はわかりませんが、業界団体非加盟企業や中小企業等が相当数漏れていると推察されます。

<同業者間で検証している>

普通、外部検証組織とか第三者機関というと、該当の企業や業界と利害関係のない有識者等で構成されるのが一般的ですが、本制度は3業界とも、当事者である業界団体もしくはその関連団体が評価を行っているのが特徴です。利益を共有し、外部の価値観から自分たちの行為を守りたいと思っている人たちが自ら行う評価をどれだけ信用できるでしょうか?また、普段から動物実験に関わっている人たちには見えない一般人の視点、あるいは動物行動学や生命倫理等、他の専門領域からの視点というのがあるはずです。そのような感覚を全く生かさない閉鎖的な検証にどれだけ妥当性があるでしょうか?

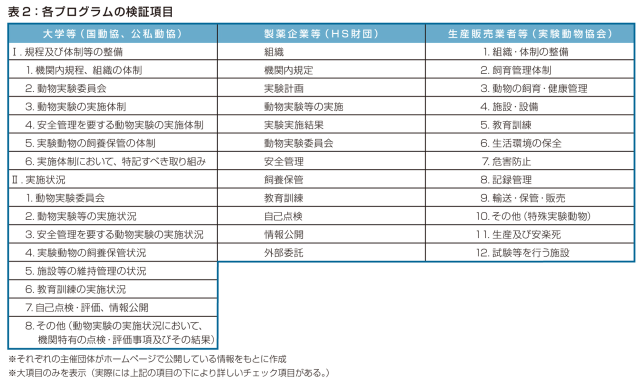

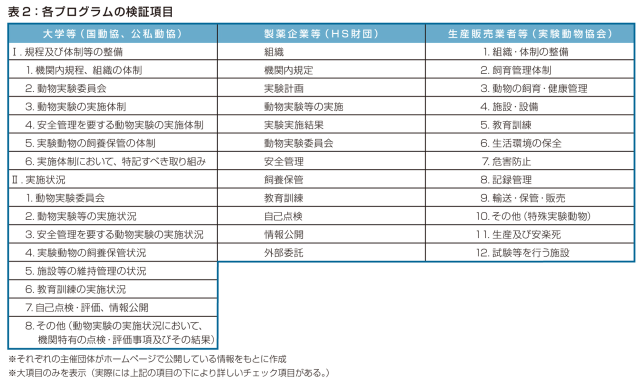

<チェック項目が基本指針に沿っているため内容が限定的>

本検証制度は文部科学省、厚生労働省、農林水産省の基本指針(及び環境省の実験動物基準)に基づいているため、基本指針や基準の内容がチェック項目のベースになっています。しかしながら基本指針や基準自体が欧米の法規制に比べても内容が薄く、特に動物福祉についてはほとんど記述されておらず、安全管理や表面上の手続きに重点が置かれています。国際的な認証機関であるAAALAC(国際実験動物管理評価認証協会)や、欧米の政府機関の法規制に基づく査察では動物福祉に重点が置かれています。基本指針や基準を超えて、国際動向を踏まえた評価を行うことが必要ではないでしょうか?

<透明性が低い>

製薬企業や生産販売業者等、企業の外部検証については、検証のプロセスや検証の結果判明した問題点等が全く公開されていません。当事者である業界団体が検証した結果、認証基準を満たしたからといって、その結果だけをもって透明性を確保したと言えるでしょうか?

■ 法規制の必要性

■ 法規制の必要性

講演等で外部検証についての話を聞く限り、どの業界もそれなりに自発性を持って努力しているようには見えます。しかし最も懸念されるのは、検証に参加しようとしない(=基準を満たしていないことが疑われる)施設の状況です。そのような底辺の施設の底上げをはかるために一律で法規制の網をかけることが必要なのだと思います。検証制度はあって悪いものではありません。業界の自主努力はなされるべきです。しかし一方で法規制も必要なのであり、3Rや動物福祉を実現するためにはそれぞれを車の両輪とすることが必要です。動物愛護法改正時には、外部検証が法規制を避ける理由の一つにされましたが、外部検証を行っていることが法規制に反対する理由にはならないはずです。

3つの業界及びそれらを所管する3省それぞれに対して、動物福祉評価の充実、一般市民の評価への参加、法規制の必要性等を訴えていきましょう。

(※1) 日本学術会議第7部報告「動物実験に対する社会的理解を促進するために」平成16年7月15日 「動物実験が、広く社会の理解と支持を得て行われるようにするために」、「国内で統一された動物実験ガイドライン」の制定及び「当該ガイドラインの実効を担保するための第三者評価システム」の構築を提言したもの。

(※2) 文部科学省の基本指針では、「研究機関等の長は、動物実験等の実施に関する透明性を確保するため、定期的に、研究機関等における動物実験等の基本指針への適合性に関し、自ら点検及び評価を実施するとともに、当該点検及び評価の結果について、当該研究機関等以外の者による検証を実施することに努めること。」とされている。厚生労働省、農林水産省の基本指針についてもほぼ同じ。なお、平成25年改正の環境省告示「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」にも同様の規定が盛り込まれた(こちらは全ての実験動物飼養施設が対象)。

(※3) 厚生労働省の基本指針にはこの文言がない。

(※4) 2005年の動物愛護管理法改正時に動物実験施設の法規制が論点になった際、法規制の代替案として日本学術会議の提言をもとにした動物実験の自主管理(自主規制)体制を構築するという業界側の案が結果的に採用され、2006年に3省庁が基本指針を制定したことをきっかけに、外部検証等を目玉とする自主管理体制が本格的に始まった。よって外部検証等をはじめとした自主管理体制は全体として動物実験に対する社会の懸念に対応するということが動機づけになっていると考えられる。

(※5) 国立大学法人動物実験施設協議会

(※6) 公私立大学実験動物施設協議会

(※7) 公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団

![]() ALIVEの紹介

ALIVEの紹介 ![]() 野生動物

野生動物 ![]() ズー・チェック

ズー・チェック ![]() 家庭動物

家庭動物 ![]() 畜産動物

畜産動物

![]() 動物実験

動物実験

![]() 生命倫理

生命倫理

![]() ライフスタイル

ライフスタイル

![]() 動物保護法

動物保護法![]()

![]() 資料集

資料集 ![]() ビデオ

ビデオ ![]() 会報「ALIVE」

会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書

取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介

参考図書紹介 ![]() リンク

リンク ![]() お問い合わせ

お問い合わせ ![]() 資料請求

資料請求