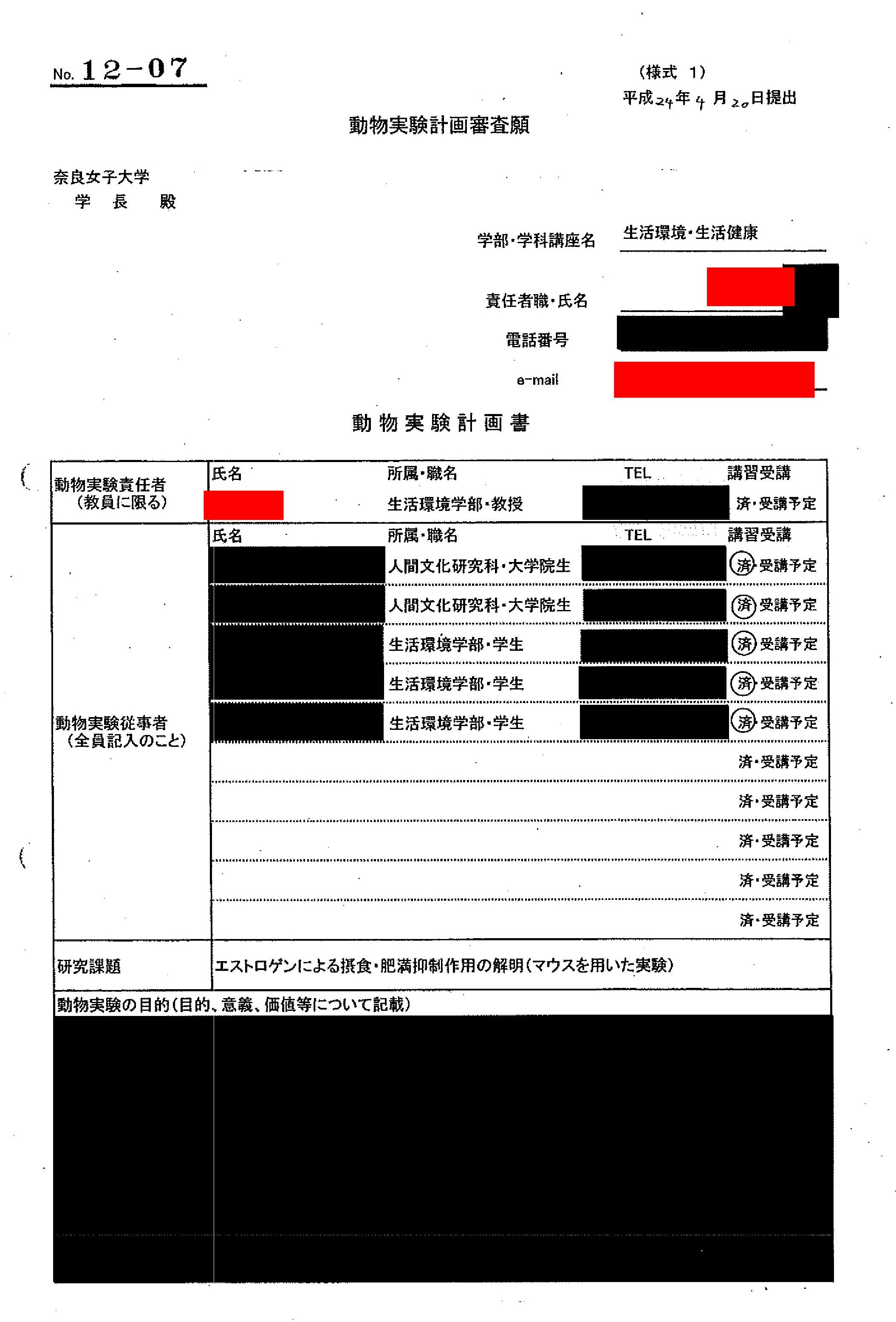

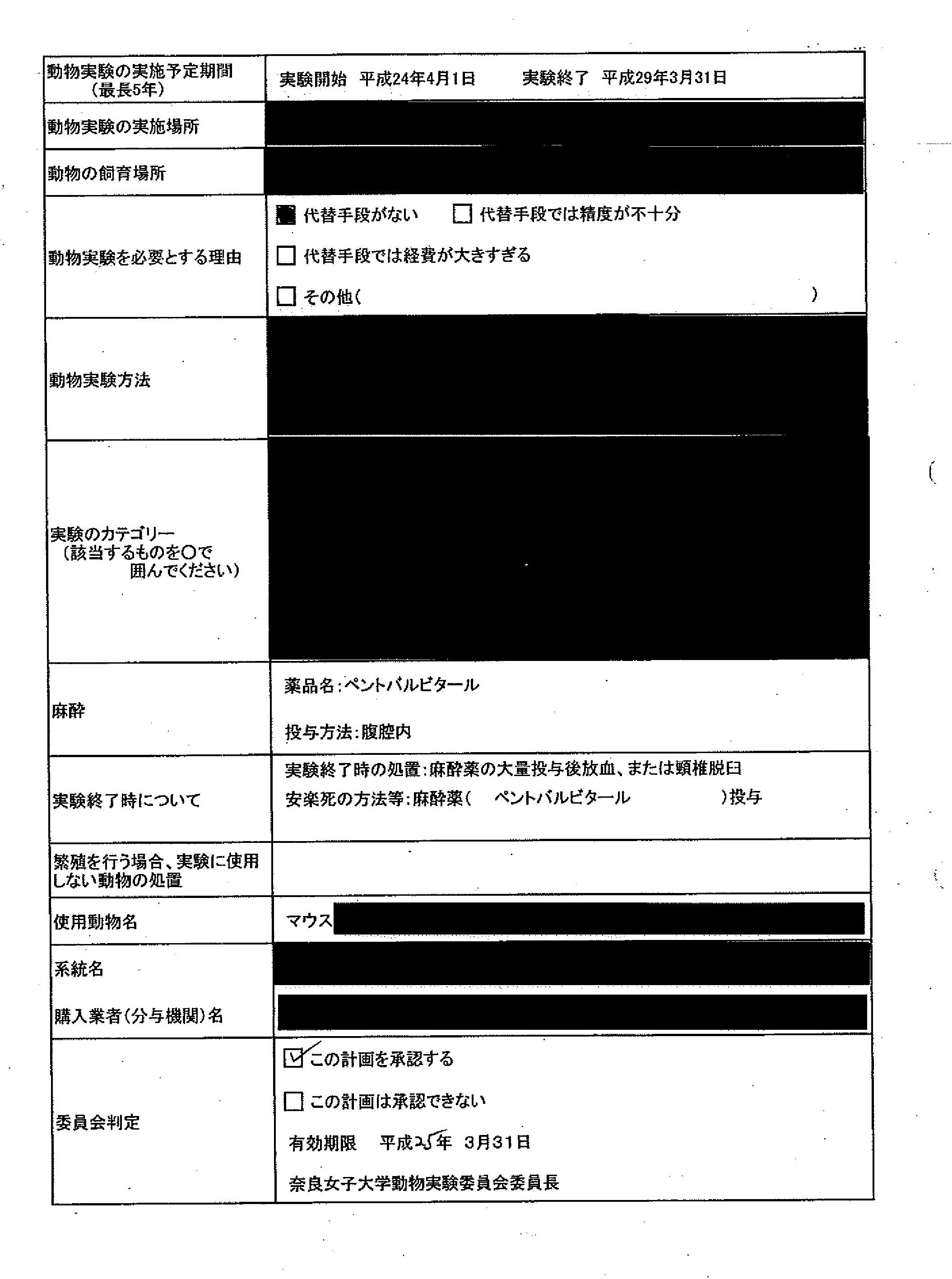

当会が2014年に開示請求を行った大学の中で、国立大学法人奈良女子大学において開示された動物実験計画書の主要部分のほとんどが墨塗りになっていることがわかりました。

特に「実験目的」と「実験方法」は全て墨塗りで、他に「実験のカテゴリー」や「系統名」、「使用動物名」の一部も墨塗りでした。

当会では事態を重く見て、2014年11月に奈良女子大学に対して異議申立を提出しました。2016年1月現在、内閣府情報公開・個人情報保護審査会で審査中です。

法人文書開示決定通知書に対する異議申立ての件

諮問庁の理由説明書(PDF)

諮問庁の理由説明書に対する意見書

奈良女子大学において開示された動物実験計画書の一例

※赤色の塗り潰しは個人情報保護のために当会が行った。

平成26年11月26日

国立大学法人奈良女子大学長 殿

法人文書開示決定通知書に対する異議申立ての件

~~~ (中略) ~~~

別紙

開示すべきと考える部分と理由

1-1.動物実験継続申請書

使用動物名の一部

理由:

補足書によれば、不開示の根拠法条項は「法第5条第四号本文ならびに同号ホ」、不開示とした理由は、「詳細な記述には、研究の独創性や独自性、着眼点などアイディアに相当する部分を含んでいることが認められ、一律に公にすることにより研究の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、また、研究の公正かつ能率的遂行を不当に阻害するおそれがあるため」とされているが、使用動物名の開示が何故、研究の適正な遂行に支障を及ぼすというまでのおそれがあるのか不明である。また、他の国立大学法人の開示状況に照らしても著しく不合理である。

1-2.動物実験計画審査願

使用動物名の一部、動物実験の目的、動物実験方法、実験のカテゴリー、系統名

理由:

補足書によれば、不開示の根拠法条項は「法第5条第四号本文ならびに同号ホおよび法第6条第1項」、不開示とした理由は、「・キーワードや詳細な記述には、研究の独創性や独自性、着眼点などアイディアに相当する部分を多く含んでいることが認められ、一律に公にすることにより研究の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、また、研究の公正かつ能率的遂行を不当に阻害するおそれがあるため ・動物実験の目的については、キーワードや詳細な記述を不開示情報として区別して墨塗りなどすると、該当部分を除いた部分は記述として意味をなさず、有意義な情報が記録されていないと認められるため、欄内全てを墨塗りとした」とされているが、選択式である実験のカテゴリーや実験方法が何故、研究の独創性や独自性、着眼点などアイディアに相当する部分を含むのか不明であるし、使用動物名の一部や系統名の開示についても、何故、研究の適正な遂行や能率的遂行を阻害するというまでのおそれがあるのか不明である。動物実験の目的については、研究のプライオリティーに係わる最小限のキーワードを墨塗りにすべきであって、全部を墨塗りにするのは過剰防衛であり、行政機関/独立行政法人の保有する情報を原則公開するという情報公開法の趣旨に反し、例外規定の乱用である。また、動物実験は動物に著しい苦痛とストレスを与える行為であり、科学研究であるからといって無制限に行ってよいものではない。特に国立大学法人は市民の税金で運用されていることもあり、動物福祉に対する一般市民の懸念に応える義務がある。動物実験がなぜ、どんな動物を使って、どんな方法で、どれほどの苦痛を与えて行われたか、は動物の倫理的な取扱いに関心を持つ一般市民の主要な関心事であり、不開示の部分はこれらに直接係わる事項であるため、なお一層開示すべき理由となる。また、他の国立大学法人の開示状況に照らしても著しく不合理である。

1-2.動物実験計画審査願

購入業者名の一部

理由:

補足書によれば、不開示の根拠法条項は「法第5条第二号イおよび法第5条第四号本文ならびに同号ホ」、不開示とした理由は、「・当該購入業者から公開について明確な反対意見が出され、その理由が当該業者が正当な営業を妨害される現実の可能性にあることに鑑みれば、公にすることにより、当該業者の競争上の地位その他の利益を害するおそれがあるため ・当該業者の利益に支障が生じ、動物の取引が不可能又は困難になることにより、調査研究の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、また、調査研究の公正かつ能率的遂行を不当に阻害するおそれがあるため」とされているが、何故購入業者名を公開することが当該業者が正当な営業を妨害される現実の可能性があるのか、また、当該業者の利益に支障が生じるのか、全く不明である。購入業者名は、税金の使い道として、大学が購入する動物が不適切なところから仕入れていないかを市民がチェックしたり、法的規制がないために実態が把握されていない実験動物業者の国内の実態を市民が把握するために必要であり、不明瞭な理由による不開示は、情報公開法の例外規定の乱用である。また、他の国立大学法人の開示状況に照らしても著しく不合理である。

3.動物実験終了報告書

研究の成果の概要

理由:

補足書によれば、不開示の根拠法条項は「法第5条第四号本文ならびに同号ホおよび法第6条第1項」、不開示とした理由は、「・キーワードや詳細な記述には、研究の独創性や独自性、着眼点などアイディアに相当する部分を多く含んでいることが認められ、一律に公にすることにより研究の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、また、研究の公正かつ能率的遂行を不当に阻害するおそれがあるため ・キーワードや詳細な記述を不開示情報として区別して墨塗りなどすると、該当部分を除いた部分は記述として意味をなさず、有意義な情報が記録されていないと認められるため、欄内全てを墨塗りとした」とされているが、不開示情報については、研究のプライオリティーに係わる最小限のキーワードを墨塗りにすべきであって、全部を墨塗りにするのは過剰防衛であり、行政機関/独立行政法人の保有する情報を原則公開するという情報公開法の趣旨に反し、例外規定の乱用である。研究の成果は動物の犠牲と税金の使い道が、それぞれのコストに見合った成果を出しているかどうかを市民がチェックするために必要であり、開示すべき重要事項である。また、他の国立大学法人の開示状況に照らしても著しく不合理である。

4-3.動物実験終了報告書

研究課題、研究の成果の概要

理由:同上

平成27年1月28日

内閣府 情報公開・個人情報保護審査会 御中

諮問庁の理由説明書に対する意見書

~~~ (中略) ~~~

別紙

① 本件異議申立ての対象文書の「1-1動物実験継続申請書」「1-2動物実験計画審査願」について

意見内容:

諮問庁の理由説明書によれば、「選択式である実験のカテゴリーや実験方法、使用動物名の一部や系統名、であっても、個々の情報のみでは差支えない情報であるかもしれないが、複数の情報を組み合わせることにより研究の独創性や独自性、着眼点などアイディアに相当する部分を推し量ることができるおそれがあるものであり、法第5条第四号本文ならびに同号ホに該当すると判断した。」とのことであるが、そうであるならば、少なくとも選択式の項目(実験のカテゴリーおよび実験方法)は例えそれらを組み合わせたとしても、研究の独創性や独自性、着眼点などアイディアには全く相当しないはずであるから(参考資料参照)、全面開示すべきであって、残りの項目(動物実験の目的、使用動物名、系統名)についても後述の理由により、一部を除いて開示すべきである。なお、選択式の項目だけでも調査・統計を行うために異議申立て人にとっては十分意味をなすし、重要な意義がある。

諮問庁の理由説明書によれば、「系統名については購入業者がわかるものであり、公にすることにより、当該業者の競争上の地位その他の利益を害するおそれがあるため法第5条第二号イにも該当する。」とのことであるが、後述の理由により、全面開示すべきである。

諮問庁の理由説明書によれば、「選択式である実験のカテゴリーや実験方法、使用動物名の一部と同様に複数の情報を組み合わせることにより研究の独創性や独自性、着眼点などアイディアに相当する部分を推し量ることができるおそれがあるものを含むキーワードを墨塗りにしたところ、該当部分を除いた部分は公開する意味をなさないものとなったため、法第6条第1項に該当すると判断し、全てを墨塗りとした。」とのことであるが、これまでに同様の開示請求を行ってきた10機関以上の国立大学法人において、今回の当該諮問庁のように、全ての実験計画書において、実験のカテゴリーや実験方法、動物実験の目的、系統名のそれぞれ全部および使用動物名の大部分を墨塗りにしたケースはなく、このようなケースは当該諮問庁が初めてである。他の国立大学法人においては、研究のプライオリティーに係わる一部が墨塗りであっても、必ずしも該当部分を除いた部分が意味をなさないものではなく、調査・統計を行うために異議申立て人にとって十分に意味のあるものが多数であった。よって当該諮問庁が「該当部分を除いた部分は公開する意味をなさないものとなった」としているのは、異議申立て人が該当部分が墨塗りで読めないことをいいことに大げさな主張をしているか、もしくは真に理由のある部分のみを墨塗りにする努力を怠っているかどちらかであることが強く疑われる。また、もしそのような主張を認めてしまえば、「研究のアイディアに相当する」と主張しさえすれば、不当にそれ以外の部分についても非開示にすることを認めることになり、国民の知る権利が著しく阻害される恐れがある。従って、選択式の項目(実験のカテゴリーおよび実験方法)については既述の理由から全面開示すべきであるし、記述式の項目(動物実験の目的、使用動物名、系統名)についても研究のプライオリティーに係わる真に最小限のキーワードを除いて開示すべきである。

諮問庁の理由説明書によれば、『検討中に本学から各購入業者に開示の可否を問い合わせたのに対し,当該購入業者からは,「実験動物を取り扱う企業,個人に脅威を与える個人,団体が存在することは事実であり,社名等の開示により,正当な利益が害される恐れが生じる。」「動物実験を反対する個人又は団体(各種愛護団体を含む)によって動物生産・販売会社等が標的となり強い圧力(株主,融資元,原料供給元等も標的とする圧力)を受け,倒産の危機に追い込まれた実例がある。社名及び動物の系統が開示されることは,会社そのものの存続危機に発展する恐れがある。」「動物愛護団体の一部過激派グループに情報が渡り,当社がターゲットにされ業務妨害及び従業員,その家族に対する危害を加えられる恐れが否定できない。」などの明確な反対意見があり,公にすることにより,当該業者の競争上の地位その他の利益を害するおそれがあるため法第5条第二号イに該当すると判断した。』とのことであるが、

まず、「実験動物を取り扱う企業,個人に脅威を与える個人,団体が存在することは事実であり,社名等の開示により,正当な利益が害される恐れが生じる。」については、そもそも動物実験を行っている企業や大学は情報公開を行うことが文科省・厚労省・農水省の指針等で定められており、そのためこれらの企業や大学はインターネット等を介していくらでも容易に特定することができる。また、論文等を見れば動物実験を実施している個人名や所属も容易に特定することができる。にも関わらず、これらの企業や大学、個人が脅威にさらされ、正当な利益を害されているなどという話は国内ではほとんど聞いたことがない。そうすると、これらの企業や大学、個人は動物実験を行っていることについて日常的に名前が晒されているにも関わらず、さして問題なく運用され、情報公開も行っているのに対し、なぜ実験動物を供給する業者だけが過剰に名前が出ることを心配せねばならないのかが全く不明である。そもそも実験動物供給業者であっても、インターネットで検索すればいくらでも企業名や所在地は出てくるのであって、今さら名前が出ることを恐れるというのは合理的ではない。さらに、平成25年に改正された環境省告示「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」は実験動物供給業者も対象であるが、「管理者は、定期的に、本基準及び本基準に即した指針の遵守状況について点検を行い、その結果について適切な方法により公表すること。」とされている。従って仮に供給業者がインターネット等で情報を公開していないとすれば、むしろ環境省の告示違反であって、社名を出したくないなどという言い分は、時代遅れで独りよがりな考え以外の何物でもない。その言い分を大学が認めることは、時代の流れに逆行し、実験動物の自主管理体制や、「実験動物の適正な飼養保管」に関する監督官庁の意向に反することを手助けするものである。さらに付け加えるならば、そこまでして実験動物の供給元を殊更に隠すという行為は、大学が実は正規の業者ではなく、法令違反等の社会的に不適切なルート(野生鳥獣や猫獲り業者等)から実験動物を入手しているのではないかとの疑いも招くことになる。それらの行為が行われていないかどうかを市民が監視することは健全な社会形成のために必要なことであり、少なくとも税金で運営される大学はそれに協力する義務があると考えるべきである。

また、「動物実験を反対する個人又は団体(各種愛護団体を含む)によって動物生産・販売会社等が標的となり強い圧力(株主,融資元,原料供給元等も標的とする圧力)を受け,倒産の危機に追い込まれた実例がある。社名及び動物の系統が開示されることは,会社そのものの存続危機に発展する恐れがある。」とのことであるが、おそらくこれは海外の事例であると思われる。国内の事例であるならば具体的にどの事例であるのか明確にしてもらいたい。海外の少数の事例を持ち出して、殊更に「存続危機に発展」などと大げさに主張するのは噴飯ものであって、不当な言い分と言わざるをえない。

「動物愛護団体の一部過激派グループに情報が渡り,当社がターゲットにされ業務妨害及び従業員,その家族に対する危害を加えられる恐れが否定できない。」についてもこれまで述べてきたことと同じである。

② 本件異議申立ての対象文書の「3.動物実験終了報告書」「4-3.動物実験終了報告書」について

意見内容:

諮問庁の理由説明書によれば、「動物実験の目的と同様に複数の情報を組み合わせることにより研究の独創性や独自性、着眼点などアイディアに相当する部分を推し量ることができるおそれがあるものを含むキーワードを墨塗りにしたところ、該当部分を除いた部分は公開する意味をなさないものとなったため、法第6条第1項に該当すると判断し、全てを墨塗りとした。」とのことであるが、これについても①で既述した意見と同じである。

以上

![]() ALIVEの紹介

ALIVEの紹介 ![]() 野生動物

野生動物 ![]() ズー・チェック

ズー・チェック ![]() 家庭動物

家庭動物 ![]() 畜産動物

畜産動物

![]() 動物実験

動物実験

![]() 生命倫理

生命倫理

![]() ライフスタイル

ライフスタイル

![]() 動物保護法

動物保護法![]()

![]() 資料集

資料集 ![]() ビデオ

ビデオ ![]() 会報「ALIVE」

会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書

取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介

参考図書紹介 ![]() リンク

リンク ![]() お問い合わせ

お問い合わせ ![]() 資料請求

資料請求