朝日ニュースター ザ・ディベート 1996年8月31日放映

動物園の是非を問うディベート(その2)

ALIVE 1996.10 No.5 より

|

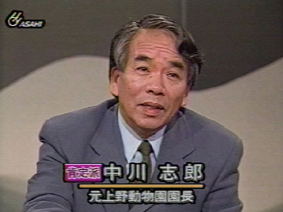

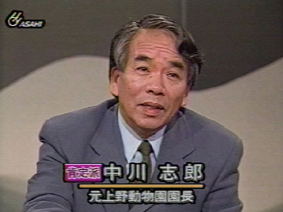

出演: 中川志郎(東京動物園協会理事長、元上野動物園園長)

野上ふさ子(地球生物会議代表)

司会: 石田勲(朝日新聞記者) |

中川 先ほど動物園の動物学、研究は役に立たなかったのではないかという話がありましたが、それは段階の問題なんです。例えばチンパンジーの妊娠期間が7カ月余であるとか、キヌザルはこうであるとか、イノシシはこうであるとか、そういう生理が実に良くわかるようになったのは、動物が科学的に管理されるようになってからです。動物園でしかわからないこと、動物を自分の手元に置かなければ理解できないようなことがたくさん動物学にはあったのです。

そういう基礎が培われた上ではじめて、ではこの動物たちは野生ではどういう生活をしてるのかということにフィードバックされて、それで初めてわかるのです。それはどんな苦労を伴うか、やってみないとわからないのです。

例えば一つの動物の行動を見るために、今でこそ体に発信器をつけて行動を追ったりする事ができるようになりましたが、これは始まってまだ10年です。それ前までは野生で一つの種類を調べるために何十人の人が何十年かかったか、そういう苦労を考えてみたら、動物園で手元に置いてわかったことの効果はものすごかったわけです。

そういう意味では動物園の中の動物の生態研究は余り意味がないということにはなりません。少なくともその部分では大きな効果があったし、それは今でもそうだと思うのです。そういう手法はすべての学問に言えます。ただ、だからこういうことが全て許されるということはないけれども、しかし、学問そのものを否定してしまうと、基礎がなくなってしまうわけですから、そこらあたりは一つ考えてほしいと思うんですね。

娯楽としての動物園

石田 今、中川先生から動物園の役割として研究の意義があるというお話がありましたが、他に教育の役割もありますね。また、絶滅の迫った生物を動物園で増やしていこうという種の保存の役割もあると思います。もう一つは娯楽ですね、我々も子供の頃に行きましたが、娯楽施設として意義があるのか。これはいろいろ市民からも厳しい目を向けられているようです。野上さんは娯楽施設としての動物園の役割をどう見ていますか。

野上 動物園の娯楽施設としての役割は終わったと思います。現実に、動物園の入場者数が非常に少なくなっています。

これは上野動物園の過去10年間の入場者数のグラフです。85年頃は700万人近くいたわけですが、この10年間に急速に減ってきて、現在350万人を切っています。

このように大勢の人が動物園離れを起こしています。今まで娯楽の乏しい時代には動物を見に行こうという人も多かったと思いますが、今はたくさんの選択肢があります。動物園に行かなくても楽しむことはいくらでもできます。

それともう一つは、野生動物について非常に優れた映像のドキュメンタリーが発表されていることです。あるいは動物行動学でも実際現地に入ってフィールド調査をし、動物と一緒に暮らす中で動物の観察をするという優れた観察記録がたくさん出てきて、そういう情報がたいへん多くなっています。これに対して、動物園に行って閉じこめられた動物をちょっと見ても、動物についてわずか一部分の知識しか得られません。そいう意味で、動物園に教育的な意味はほとんどないと思います。

現在でもやはり多くの人が動物園に行くのは、娯楽のためでしょう。しかし一方、動物園に行っても楽しくないという人も増えてきているように思います。私自身、動物園に行って、動物を見ている人間の方を注意して見ていると、かなりの人が「動物がかわいそうだ」と言うのを耳にします。何故かと言うと、私たちの動物についての世界観とか、認識が改まってきた結果、動物を狭い檻の中に閉じこめて人間がそれを外から見おろす、あるいは見て楽しむということに対して何かやましい思いを抱く、あるいは同情の思いを抱く、そういうふうなことが大変多くなってきているように思うのです。

石田 動物園に来られた一般の方のインタビューがあります。

女性1:子供が見たことない動物を生きてるままで見られるから、それはそれでいいかなと思うけど、餌をあげたり、大人がポップコーンあげたりしてるのみてると、やっぱりそういうのもかわいそうだな、残酷だなって思う時もある。やっぱり見られない動物を見るのは、自然で見られるのが一番いいですけどね。

女性2:普通は見ることできないですから、ゴリラとかトラとかはね、なんだか矛盾するけど、やっぱり見てみたい気もします、かわいそうな反面。

男性1:それはかわいそうですけどね。地方にいっぱいないと見れないですから、子供がね。そこは適当なところで妥協点を見つけていかないきゃいけないんだと思いますけど。

子供1:楽しい。いろんな動物がいて、きれいな鳥とかいてびっくりします。虎とかの所は広くて、なんか自然みたいですごいなと思ったけど、鳥とかは小さい所にいるのはかわいそうだなと思った。

子供2:かわいそうだなってちょっと思った。さみしい。いろんな動物見られないから。

子供3:かわいそうだと思う。人間は広い所にいていろんな所へ行けるけど、(動物は)狭い所にいて、いろんな所へ行けない。

石田 今、ずいぶん動物がかわいそうだという意見がありましたが、動物園の教育施設としての役割について、また、かわいそうだという意見について、中川さんはどのようなお考えをお持ちですか。

中川 基本的に言うと、かわいそうだというふうに一般の人が言うことは悪いことでないと思いますよ。要するに、檻の中の動物に自分を置き換えて見られるようになったということはすごいことです、人間の歴史からいったら。

人間の歴史は動物を人間のためにいかに利用するかという時代をずうっと過ごしてきました。その最たるものが家畜です。今、家畜がどういう状態になっているかを知ればそれが良くわかります。人間対動物ということを考えてみると、すべて私たちの文化というものは、動物を捕まえて取って食べるという行為から始まっています。そこから、捕まえるのが大変だから飼う、家畜にして食べるという方向に変わってきたわけです。そういうふうに人間と動物の関係は、人間のために動物をよりよく利用するためにはどうすればいいかという歴史をずっと続けてきたのです。ですから、人対動物という関係の中で、私たちは人間が築いてきた文化と、その後の事を考えなければいけない。

今、僕が(かわいそうと思うことは)良いことだと言ったのは、今まで神がいて、その下で人間が全ての動物を統制するというような考え方ではなく、生き物としてみんな同じなのではないかという考え方が生まれてきた、そうでなければみんなが地球上に生き残れないんだという考えが出てきて、そういうことが、かわいそうじゃないのという言葉に現れていると思うからです。だからそれについて僕は決して悪いことだとは思いません。

動物園で知ることとは

中川 教育ということについては、今一番地球上で問題になっているのは生物の多様性をどうしていくかという事ですね。一年間に微生物を含めると4万種類の動物が滅んでいる。10年間で40万から50万の種類が滅んでしまうだろう。そうなると、私たちの次の世代や、その次の世代の時に、いま動物園にいるような動物が果たしているだろうか。いないかもしれないわけです。こういう中で、今の我々のためではなくて我々の次の世代や、次の次の世代のためにどうするかということを考えると、今この地球上に住んでいるのは人間だけじゃないんだよということが実感としてわからなければいけないんですね。

人間の都市空間というのは、全ての動物を排除した空間です。入ってくる生き物をほとんど許さない。そうすると、生物の多様性と言っても、たくさんの種類がこの地球上にいるんだということは頭でわかり映像でわかっても、実際に目の前にいる動物を見なければ、実感できないのですね。

レイチェル・カーソンが「知ることは感じることの半分も重要でない」と言っていますが、動物園、博物館というものは、そういう生きているものを見て感じるという人間が本来持っている生物としての機能を揺り動かす部分があって、それがやはり「気づき」ということなのです。そういう意味では動物園の教育効果は決して少なくありません。

野上 人間が動物を利用してきた歴史とおっしゃいますが、それはやはり西洋文明の中の歴史であって、家畜の扱いにしても日本やその他の多くの国々は、違う歴史を歩んできたと思います。近代以前について言えば、日本の方が動物保護については優れていました。近代化によって非常に西洋的な動物の管理の方法が入ってきたために日本の文化が変質してきたわけで、それを人類史一般に普遍化する事はできないと思います。

それから、種の多様性の問題ですが、生物の多様性はその環境の中にある多様性であって、個々の動物をあちこちからばらばらに取りあげてきて一つの狭い空間に押し込めたものが多様性ではないと思います。

実際に私たちが動物園に行って見る動物で、私たちの身近な生活環境の中に住む動物は全然いません。むしろ珍獣とか奇獣といわれる非常に珍しい動物のみを世界各地から集めてきて見せ物にしているわけです。そのような寄せ集めを見ても、生物の多様性はわかりません。

私たちが生物の多様性という時は、その社会、環境におけるエコシステムとしての多様性を言うわけです。ですから、人間が環境の中でどのように暮らして行くべきか、他の生物とどのように調和を持って生きて行くべきかということを、現在の動物園は教える場にはなっていないと思います。

それから、現在の都市は確かに動物を排除しています。しかし、それは現在の都市の構造に問題があるわけであって、これからはいろいろな生き物に開かれた都市空間にしなければいけない。野生生物も都会の公園で生きていけるような、それは理想かもしれませんけど、少なくともいろんな動物が私たちのそばに一緒に生きていけるような空間を作るということが、これからの都市のあり方でなければいけないと思います。

生き物を排除した現在の都市構造を容認した上で、動物園の中にいろいろな動物を集めて種の多様性を認識するという方法は、少なくとも環境教育の方法としては正しくないと私は思っています。

中川 先ほどのレイチェル・カーソンに、「知らなければ愛することができない」という言葉があります。例えばWWF(世界野生生物基金)という組織がお金を集めるときに、パンダをシンボルにしています。さっき観客の数がどんどん減っているという上野動物園の10年間のデータが出ましたけれど、実際は72年に上野動物園にパンダが来てたいへんなブームになり、ピークには900万人も来ました。だけどパンダが来る前の観客数は320万人で、要するに元に戻ったにすぎないのです。そういう意味では入場者数が下がっているのは当たり前のことなのです。確かに他の娯楽施設も増えて、他の類似施設もたくさんできて、観客が分散するのは当たり前ですから、むしろ今300万人も入っているのは大変なことです。多くの文化施設の中で年間300万人も集める所はそんなにないわけで、非常に大きなインパクトを持った施設であることに変わりはありません。

動物から受け取るもの

お客さんがじかに動物を見て感じるもの、例えば僕などもそうなんだけど、小学校の時に上野動物園に来て、ものすごいインパクトを受けて動物の飼育係になった。そういう生き物に対しての、心の中で揺り動かされるものは、動物が檻の中にいようが野生にいようが、同じようにあるのです。

一般の人が誤解しやすいことですが、動物が動物園にいると寝ころんでいて動かないと言う人がいます。けれども、動物はそんなにやわじゃない。動物は5代や10代飼ったからといって変質してしまうということは基本的に起こりません。もちろんその行動は、広いところと狭いところでは当然違いますが、本質的なところは変わらないのです。本質的なところを感じる心さえあれば、それに揺り動かされて、さらにそこから他に生き物がいるんだということを実感するようになります。それが「驚きを感じる心」であり、そういうものに感じる、感動する心がそこでおそらく刺激を受けるはずです。そこから次のステップに進むということがあるならば、それはやはり都会の中で、少なくとも動物園だけでも存在しなければならない。

野上 動物園の動物を見て感動するということは確かにあると思います。それは、動物が持っている生命力とか、動物自体の魅力ですね。それはありますが、しかし、私自身の動物園の体験は、子供の時に見た忘れ難い光景です。それは、真っ暗な小さな檻の中に閉じこめられてぐるぐる回っているクマだとか、毛をむしりあっているサルとか、そういう悲惨なものでした。ですから、一度見て、いやなものを見てしまったという想いが非常に強かったのです。それから大人になるまで動物園には行ったことがありません。

大人になって問題意識を持って見るようになってから、動物園の動物は本来の動物の姿とはぜんぜん違うのではないかというふうに感じるようになりました。

私が動物について基本的な見方を得てきたのは、動物園ではなくてむしろ家にいた小動物だったり、それから、例えば『ファーブル昆虫記』などを読んで触発された、身近に生きているいろんな生き物たちを好奇心を持って見つめる、動物をその生きている環境の中で見るという見方ですね。そういう目で彼らが生きている環境の中で見るということの大切さをいつも感じてきたわけです。それから最近では優れたドキュメンタリーの映像があります。こういうものにふれた方が野生動物についての知識や理解、認識や愛情がはるかにわき起こって来るんですね。

それに対して、動物園の動物を見ても、惨めな、かわいそうなという否定的なメッセージしか受け取れないんです。むしろ今の動物園は私たちの自然観を誤ったものにしているのではないか。あのように閉じこめられている動物を見て、動物とはこういうものなんだと思うこと自体、誤った情報を与えることになり、逆な意味で教育効果を損ねていると思っています。

中川 動物園で全てが得られると思ってくる人はそんなに多くないと思うんです。動物園の動物は、動物園という環境の中でこういうインパクトを与えてくれる。そういう感じ方で良いと思うのですね。野生の動物たちが持っている生命力とかバイタリティー、生活のスタイル、生態系というものはそこに行って初めてわかるということが確かにあるんですけれども、それは両方とも動物なんですよ、けっして違ってはいないのです。

しかし、家畜は違います。なぜかというと人間が一万年にわたって改良に改良を重ねた・これを動物から言うならば改悪ですが。けれども、動物園の動物はその一万年の経過を経ないでここに来ているわけです。それだけに専門的なケアーが必要だし、それだけに与えるインパクトも大きいわけです。そういう意味で、動物園というものの存在が否定されるのではなくて、動物園の中でその動物が最もハッピーに生きられる方向はどうかという考え方が、実際に出てきていますし、そういう方向に動きつつあるわけです。

だから、ズーチェックなんかも僕は否定していません。なぜなら動物の立場に立って、ここはこんなふうが良いんじゃないのと言っているわけだから。それは我々が動物園に対して抱いている感情とちっとも違わないんです。

基本的に動物のためにどれが一番良いのか、そうしていくためにはどういう方法を採ればいいのかということを考えていくという点では、同じなのです。

(続く)

動物園の是非を問う(その1) 動物園の是非を問う(その1)

動物園の是非を問う(その3) 動物園の是非を問う(その3)

|

![]() ALIVEの紹介

ALIVEの紹介 ![]() 野生動物

野生動物 ![]() ズー・チェック

ズー・チェック ![]() 家庭動物

家庭動物 ![]() 畜産動物

畜産動物

![]() 動物実験

動物実験

![]() 生命倫理

生命倫理

![]() ライフスタイル

ライフスタイル

![]() 動物保護法

動物保護法![]()

![]() 資料集

資料集 ![]() ビデオ

ビデオ ![]() 会報「ALIVE」

会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書

取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介

参考図書紹介 ![]() リンク

リンク ![]() お問い合わせ

お問い合わせ ![]() 資料請求

資料請求